L’agriculture du Lauragais au milieu du XIXe siècle

Publié en ligne le 12 janvier 2022 - Agriculture -

En 1867, il y a environ 150 ans, Félicien Pariset (1807-1886) publiait un ouvrage d’économie rurale, Mœurs et usages du Lauragais [1], une étude approfondie de l’économie agricole de l’arrondissement de Castelnaudary (Lauragais audois, entre Toulouse et Carcassonne) au plan technique, économique, sociologique et même anthropologique. L’ouvrage fut distingué par une médaille d’or de la Société nationale d’agriculture (ancêtre de l’Académie d’agriculture de France). Il publie aussi en 1882 Économie rurale, industrie, mœurs et usages de la Montagne noire (Aude et Tarn). La Montagne noire est une petite région contiguë du Lauragais. Ce dernier ouvrage a été réédité en 1985 [2] avec une préface de Louis Assier-Andrieu, directeur de recherche au CNRS, juriste et anthropologue, qui apporte des précisions intéressantes sur la personnalité et les méthodes de l’auteur. F. Pariset est un disciple de Frédéric Le Play (1806-1882), figure de proue du catholicisme social sous le Second Empire, dont la règle était que l’observation d’un état social devait s’accompagner d’un jugement de valeur sur l’opportunité de l’amender ou de l’encourager.

Pour mener à bien son étude, F. Pariset s’appuie à la fois sur des documents statistiques et fiscaux officiels (cadastre de 1835, recensements de 1856 et 1861, recettes des impôts), sur une enquête directe sur une commune à proximité de Castelnaudary et sur l’étude de deux « domaines » (c’est-à-dire des fermes) de ce village dont il analyse en profondeur les comptes, les pratiques agricoles et les rapports sociaux. Étant lui-même receveur particulier des impôts pour l’arrondissement de Castelnaudary de 1864 à 1876, il ajoute à cela une connaissance approfondie du terrain.

Outre son intérêt historique, l’ouvrage décrit la réalité d’une agriculture aujourd’hui disparue et qu’il est intéressant de rapprocher de certaines visions contemporaines prônant un retour à un monde préindustriel et présenté comme une sorte d’eldorado, de symbiose entre l’Homme et la nature.

Cette étude prend place à une époque où la révolution industrielle n’a pas encore modifié les pratiques agricoles de cette petite région par l’introduction de la mécanisation, de la chimie (engrais minéraux, produits phytosanitaires de synthèse) et de la génétique (semences améliorées). Le Lauragais n’est cependant pas une région marginale, mais une région de plaine, de cultures céréalières et d’élevage, bien insérée dans les marchés régionaux (entre Toulouse et Carcassonne) et qui, grâce au canal du Midi, fournit en blé tout le Bas-Languedoc, le Roussillon et même la Provence, donc tout le littoral méditerranéen. Il a construit sa prospérité sur la production du blé tendre (froment) depuis l’ouverture du canal du Midi en 1680 de Toulouse à Sète.

L’agriculture en Lauragais au XIXe siècle

C’est cette description des pratiques agricoles du XIXe siècle en Lauragais donnée par F. Pariset que nous reprenons ici.

Le type d’agriculture

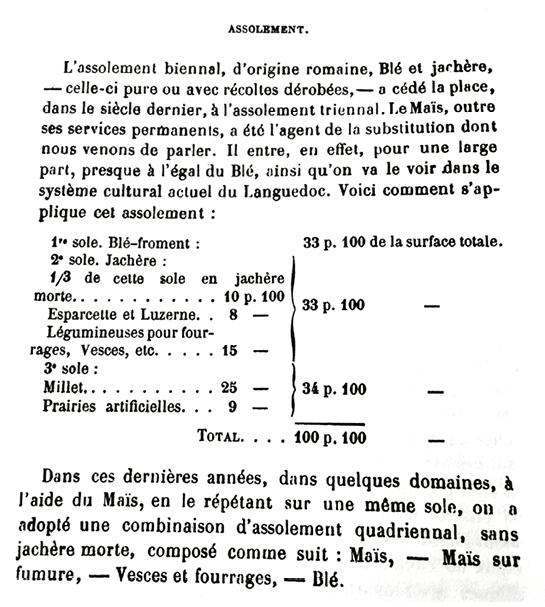

En 1680, à l’ouverture du canal des Deux Mers (canal du Midi) qui relie Toulouse à Sète, l’agriculture lauragaise fonctionne encore sur la rotation des cultures héritée de l’époque romaine : blé et jachère alternativement, un an sur deux. La demande en blé du Bas-Languedoc et l’augmentation de son prix incitent les propriétaires à augmenter leur production, en particulier en retournant les prairies permanentes situées sur les terres d’alluvion des bords de ruisseau (ce qui accroît les dégâts des inondations, déplore F. Pariset).

La culture du blé est poussée au point que la culture du maïs (appelé localement millet), aliment de base de la population rurale, est freinée par les autorités de l’Ancien Régime avec l’Édit provincial de 1747 limitant strictement la culture du maïs, édit abrogé en 1789. Remarquons au passage l’influence de la découverte de l’Amérique dans l’alimentation du Lauragais, avec l’introduction du haricot qui remplace la fève dans le cassoulet et du maïs qui est la base du « millas », bouillie à base de farine de maïs fort appréciée de toutes les couches sociales.

À la fin du XVIIIe siècle, avec l’introduction des cultures fourragères – sainfoin, luzerne, trèfle – dans la rotation (révolution fourragère), on assiste à une accélération de la destruction des prairies naturelles.

Le matériel aratoire

Le matériel aratoire (destiné au labour) est très simple : la charrue c’est l’araire, inchangée depuis l’époque romaine (décrite par Virgile dans les Géorgiques). Elle est traînée par une paire de bœufs et ne porte pas sur des roues. Elle est équipée d’un coutre et d’un versoir pour les deux premiers labours, puis on remplace le coutre et le versoir par un diviseur en bois pour la semence et les dernières façons.

À l’époque de F. Pariset, le travail du sol était relativement superficiel et répétitif. Pour un blé, trois labours à dix centimètres de profondeur et pelleversage, c’est-à-dire labour manuel ; pour le maïs, émiettage-sarclage manuel pour désherber et casser les mottes. En traction animale, on complète avec la herse à emmotter et parfois le rouleau tasseur. Les bœufs servent aussi à tracter des charrettes étroites pour les transports. Le cheval tire le rouleau à dépiquer.

L’outillage manuel a toute son importance, que ce soit pour le labour des terres à maïs (pelleversoir) ou pour les moissons avec les faux qui ne sont pas encore remplacées par les moissonneuses (il n’y en a que quatre dans tout le Lauragais, dont une à vapeur fabriquée en Angleterre et qui annonce la mécanisation de l’agriculture). Mais il y a une certaine résistance des journaliers à accepter cette modernisation…

De nos jours le labour est décrié et limité à une mise en œuvre à une profondeur de l’ordre de vingt centimètres tous les deux ou trois ans, voire presque abandonné (« techniques culturales simplifiées » [3]).

Esparcette, également nommée sainfoin et engrais, signifie fumier de ferme (bovins, ovins, porcins et volailles). Le maïs est aussi couramment appelé millet.

La structure foncière

Les deux tiers de la surface arable de la région (soit 60 000 ha de terres arables sur une superficie totale de 90 000 ha environ) sont gérés directement par des propriétaires, avec une superficie moyenne de 35 ha (de 12 à 200 ha). Le tiers restant est constitué de biens de villages et donc de toutes petites propriétés (moins de 12 ha), mises en culture à temps partiel en activité complémentaire (souvent par des journaliers agricoles ou des artisans).

Les semences

Pour le blé, F. Pariset identifie quatre variétés : le blé blanc du Razès, le blé fin du Roussillon, le blé Abondance et la Bladette. « La farine de ces blés, surtout des deux premiers cités, est riche en gluten et fournit un pain savoureux. Cette farine est recherchée par le commerce, qui la mélange avec des qualités inférieures. » C’est pourquoi on parle de blé « améliorateur ».

Les animaux

F. Pariset prend exemple d’une propriété de 36 ha et détaille ainsi la composition du cheptel. Il décompte trois paires de bœufs de race garonnaise pour les travaux du sol, un troupeau de trente brebis produisant une vingtaine d’agneaux maigres par an (vendus à un an) et 60 kg de laine, une ou deux juments, trois porcs, soixante à quatre-vingts têtes de volailles et une ou deux vaches pour produire des veaux. Il ne note pas de tradition fromagère. Ce cheptel permettait d’apporter 20 tonnes de fumier par hectare sur la base de 4,5 ha par an, soit un apport tous les huit ans, rapporté à la surface totale de l’exploitation.

La main-d’œuvre

Deux types de travailleurs sont employés par les propriétaires, qui ne participent pas eux-mêmes aux travaux des champs et ont des implications plus ou moins importantes dans la gestion technique et financière de leur bien : les maîtres-valets et leurs familles (femmes et enfants) qui habitent sur place et s’occupent des travaux en traction animale et les journaliers qui habitent au village et sont affectés au travail manuel avec femmes et enfants des maîtres-valets. Selon L. Assier-Andrieu, « le maître-valetage était en Lauragais depuis le XVIIIe siècle la forme spécifique d’exploitation des domaines. Il se distinguait du métayage (partage du gain et des pertes entre le propriétaire et l’exploitant) par l’administration directe du domaine par le propriétaire et en ce que le maître-valet percevait un salaire annuel fixe pour le travail de la métairie, sa famille jouissant d’un lopin à mi-fruit pour y cultiver des fèves, du maïs et s’en nourrir » [2]. Les femmes et les enfants s’occupent, en outre, de « la garde du troupeau de brebis, des soins à donner à la basse-cour (porcs, volailles), des lessives (y compris celle du propriétaire et de sa famille…) ». C’est un élevage strictement extensif, qui se limite à utiliser les ressources disponibles de la ferme pour la nourriture du troupeau ; l’objectif principal est la production de fumier pour fertiliser les champs de blé. Ainsi, sur le domaine étudié de 36 ha, F. Pariset estime le produit de la vente du blé à 3 978 francs et celle des agneaux, brebis de réforme et laine à 384 francs, soit 10 % en valeur. Il estime la valeur totale du fumier produit chaque année (84 400 kg) à 844 francs (dont 150 pour le fumier de brebis).

Les maîtres-valets constituent une communauté familiale (famille élargie), avec un ménage de valets pour 12 ha. La communauté familiale est entièrement à la disposition du propriétaire sous les ordres de son chef (appelé aussi le bourrat, responsable particulièrement de la surveillance du troupeau de bœufs) qui lui doit tout son temps.

L’emploi de main d’œuvre est massif : pour le domaine de 36 ha évoqué plus haut, F. Pariset note que valets et journaliers représentent vingt à vingt-quatre personnes employées pour la culture des céréales, soit 0,7 personne par hectare.

Ajoutons pour compléter le tableau que la pellagre (ou « mal de misère ») est une maladie endémique du Lauragais, maladie due à la malnutrition et à une carence en vitamine B3. L’analphabétisme est de règle chez les enfants des maîtres-valets qui quittent le catéchisme sitôt après la première communion, sans avoir appris à lire ou à écrire, pour venir travailler avec leurs parents à la ferme. F. Pariset y consacre un long développement où il déplore la faible scolarisation des enfants. Les petites filles gardent les oies à partir de six ans. Si les hommes ont droit à des sabots, femmes et enfants se déplacent nu-pieds. Enfin, l’emprise de la religion est totale sur la population laborieuse.

La consommation de vin est très importante, estimée à deux litres et demi par jour pour un maître-valet. Les saisonniers, quant à eux, ont droit à trois ou quatre litres par jour au moment des gros travaux d’été. Pour F. Pariset, « la consommation du vin dans le Lauragais est considérable. Indispensable tonique pour réparer au temps des travaux de l’été, les forces perdues par la transpiration, le vin joint à cette vertu bienfaisante celle d’égayer les moments de repos et les réunions des travailleurs. Il les soutient dans la fatigue et les rend dispos d’esprit, comme de corps, quand le labeur a cessé. Toujours abondant, si ce n’est toujours généreux, c’est, comme le soleil, une des joies de ce climat favorisé 1. Il verse dans les cœurs le plus grand des biens de ce monde : l’oubli ! »

F. Pariset a étudié en détail le budget d’une communauté de maîtres-valets, à savoir « une communauté de trois valets chefs de ménage et de douze personnes ». Il en tire la conclusion suivante : les maîtres-valets, « tout en trouvant dans leurs gages les moyens de faire face aux principales charges d’un ménage, ont cependant à payer, en argent, des dépenses de toutes sortes, qui se résument en un chiffre assez élevé pour eux, et qui peuvent sans peine se balancer avec les réalisations qu’ils ont à leur disposition ». Ainsi il estime la capacité d’épargne annuelle de cette communauté à 87,30 francs sur un budget total de 1 652,07 francs, soit 5 % du revenu, sachant qu’il estime à 150 francs le coût du logement mis à disposition par le propriétaire : équilibre très fragile. Les revenus dégagés permettaient seulement à ces travailleurs de satisfaire leurs besoins élémentaires (manger, se chauffer et se vêtir).

La production

Les rendements moyens du blé pour le Lauragais audois sont estimés à 13,6 quintaux par hectare (q/ha), ce qui, pour F. Pariset, est un excellent résultat. Ces chiffres sont cohérents avec les données fournies par L’information géographique en 1946, qui estimait le rendement moyen du blé en France à 10 q/ha en 1860 et à 14 q/ha en 1914 [4]. La quantité de semence utilisée alors étant de 1,8 q/ha, le rendement net n’était que de 11,8 q/ha ; 13 % de la production étaient utilisés pour fournir la semence de l’année suivante.

Était-ce mieux avant ?

Voudrait-on revenir 150 ans en arrière ? Assurément, les cultures de 1868 décrites par F. Pariset, si elles étaient pratiquées aujourd’hui, obtiendraient la certification « bio » : pas d’engrais minéraux mais valorisation des fumiers de ferme, pas de produits phytosanitaires, rotation longue avec introduction de plantes fourragères, appel aux semences anciennes et, bien sûr, pas d’OGM. Elles apporteraient peut-être même un plus en termes d’environnement : pas d’utilisation d’énergie fossile, mais traction animale et travail manuel. Avec une nuance à apporter à propos du bilan carbone (émission de méthane par le cheptel animal) et l’impact sur la biodiversité (important usage de surfaces pour compenser le faible rendement).

À titre de comparaison, une exploitation familiale actuelle de 144 ha, mécanisée, où travaillent un ou deux actifs, aurait nécessité à l’époque de F. Pariset (en extrapolant les chiffres donnés pour l’exploitation de 36 ha) le recours à douze paires de bœufs et un troupeau de 160 à 200 brebis (mais il va sans dire que le mode de conduite extensif de ce troupeau ovin serait impossible actuellement). Une communauté de douze familles de valets aurait été employée pour conduire le cheptel, soit une main-d’œuvre totale d’une centaine de travailleurs saisonniers ou permanents complétés par le travail des enfants. On retombe ainsi aux 0,7 personne par hectare, comme indiqué plus haut. De nos jours, on compte une personne pour 120 à 150 ha en grandes cultures, soit cent fois moins.

Avec les variétés sélectionnées dont nous disposons aujourd’hui, le rendement moyen en blé tendre s’élève en France à 71,1 q/ha (période 2015-2019), soit une productivité six à sept fois plus importante. Alors que la production française a été de 31 millions de tonnes en 2019, celle-ci aurait plafonné entre 4 et 5 millions de tonnes avec les rendements de 1860 (voir le site du ministère de l’Agriculture pour toutes les données statistiques contemporaines [5]).

L’évolution du rendement du blé en France est, de ce point de vue, très significative : on passe de 10 q/ha en 1860, à 14 en 1914 puis à 19 en 1939 pour retomber à 10 en 1945 (du fait notamment de l’absence d’engrais minéraux pendant la guerre) et arriver autour de 70 à 75 actuellement, avec le développement de l’agriculture contemporaine, mécanisée et riche en intrants.

Généralement, la plupart des tenants de l’agriculture biologique ne remettent pas en cause la mécanisation et les semences sélectionnées (du moins celles qu’ils valident comme semences « bio »). Une minorité prône le retour à la traction animale [6] (malgré sa contrepartie en termes d’émission de méthane) et aux variétés anciennes dites « paysannes » [7].

L’analyse de F. Pariset sur le cas concret du Lauragais de 1868 montre que ces cultures et le mode de vie associé (reposant sur le maître-valetage et de très rudes conditions de travail) sont loin d’être ce passé mythique et vertueux. Si les exploitations familiales n’existaient pas encore, ce que l’on voit surtout à cette époque, c’est l’exploitation des familles rurales. Les exploitations familiales modernes telles qu’on les connaît aujourd’hui (reposant sur la famille nucléaire, un couple et ses enfants) ne vont pouvoir se développer que progressivement en devenant plus productivistes. Dès l’époque décrite par F. Pariset pour le Lauragais, l’érosion de la rentabilité des grandes exploitations provoque la revente des fermes jugées non rentables par leurs propriétaires à leurs métayers ou à de petits propriétaires désireux de s’agrandir. Cette baisse de rentabilité tient à de nombreux facteurs : arrivée du chemin de fer et concurrence des blés du Nord et du Centre de la France, ouverture des frontières aux blés de la mer Noire et départ des journaliers attirés par les meilleurs salaires des nouvelles zones viticoles pré-phylloxériques du Bas-Languedoc. Le phénomène va s’accélérer suite au déficit démographique causé par la première guerre mondiale. Et, à partir des années 1950, comme partout en France, la mécanisation de l’agriculture, l’utilisation des énergies fossiles, des engrais minéraux, des produits phytosanitaires et des semences améliorées permettent le développement de la production agricole et une plus grande viabilité de ces exploitations familiales. Une des conséquences en est la part bien plus limitée que représente l’activité agricole dans la population active.

1 | Pariset F, Mœurs et usages du Lauragais, réédition de 1999, Éditions du Bastion.

2 | Pariset F, Économie rurale, industrie, mœurs et usages de la Montagne noire, réédition de 1985, Éditions du Groupe audois de recherche et d’animation ethnographique (préface de Louis Assier-Andrieu).

3 | « Pratiquer le non-labour ou techniques culturales simplifiées (TCS) en interculture », sur ecophyto.fr

4 | « Quelques chiffres : le blé en France », L’information géographique, 1946, 10 :20.

5 | Données statistiques du ministère de l’Agriculture. Sur agreste.agriculture.gouv.fr

6 | Vicard E, « Agriculture durable : La traction animale, une méthode moderne et douce », 2012, résumé. Sur abiodoc.docressources.fr

7 | Sur semencespaysannes.org

1 Félicien Pariset est Lorrain d’origine…

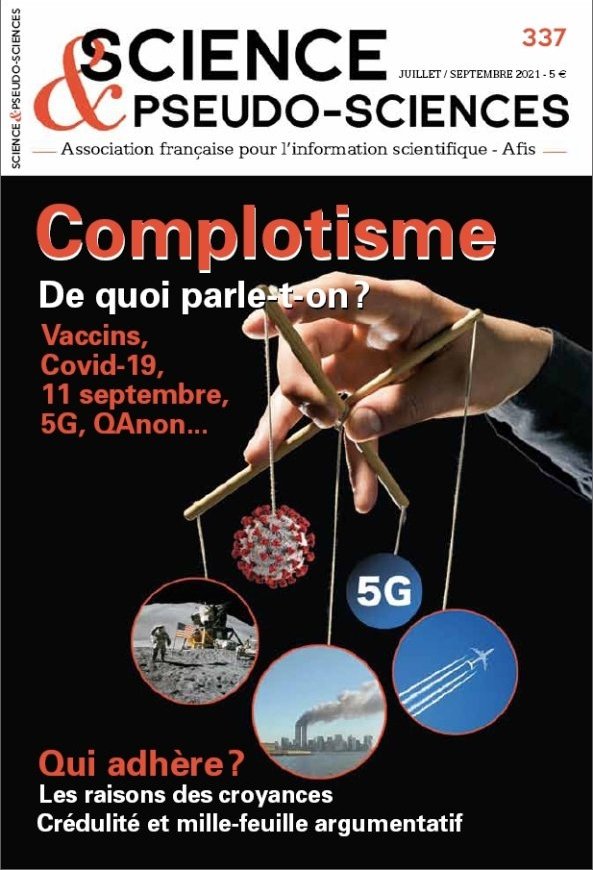

Publié dans le n° 337 de la revue

Partager cet article

L' auteur

Jacques Maubuisson

Ingénieur agronome (Montpellier) et agriculteur retraité du Lauragais

Plus d'informationsAgriculture

Thèmes connexes : Agriculture et alimentation bio, Alimentation

De l’agriculture de subsistance à la productivité

Le 18 juillet 2012

L’agriculture du Lauragais au milieu du XIXe siècle

Le 12 janvier 2022

Toxicocinétique et glyphosate

Le 13 avril 2021

Et si les plantes n’étaient pas aussi sourdes que leurs pots ?

Le 26 septembre 2019Communiqués de l'AFIS

![[Lyon - Mercredi 28 février 2024 à 20H30] Soirée Ciné-Café : Au pays de l'abeille noire](local/cache-gd2/41/504edd6b853ac09a87f1c6b0378d64.png?1707108191)

![[Paris – Mercredi 19 février 2020] La santé des végétaux : hier, aujourd'hui et demain](local/cache-gd2/ca/eab08e30987d14a14001908dcca94a.jpg?1675293099)