Vers un changement climatique fulgurant et inédit

Publié en ligne le 2 février 2021 - Environnement et biodiversité -

Lorsque je donne des conférences, une des questions qui m’est souvent posée est : « Y a-t-il eu dans le passé des évolutions analogues au changement climatique en cours ? » [1, 2]

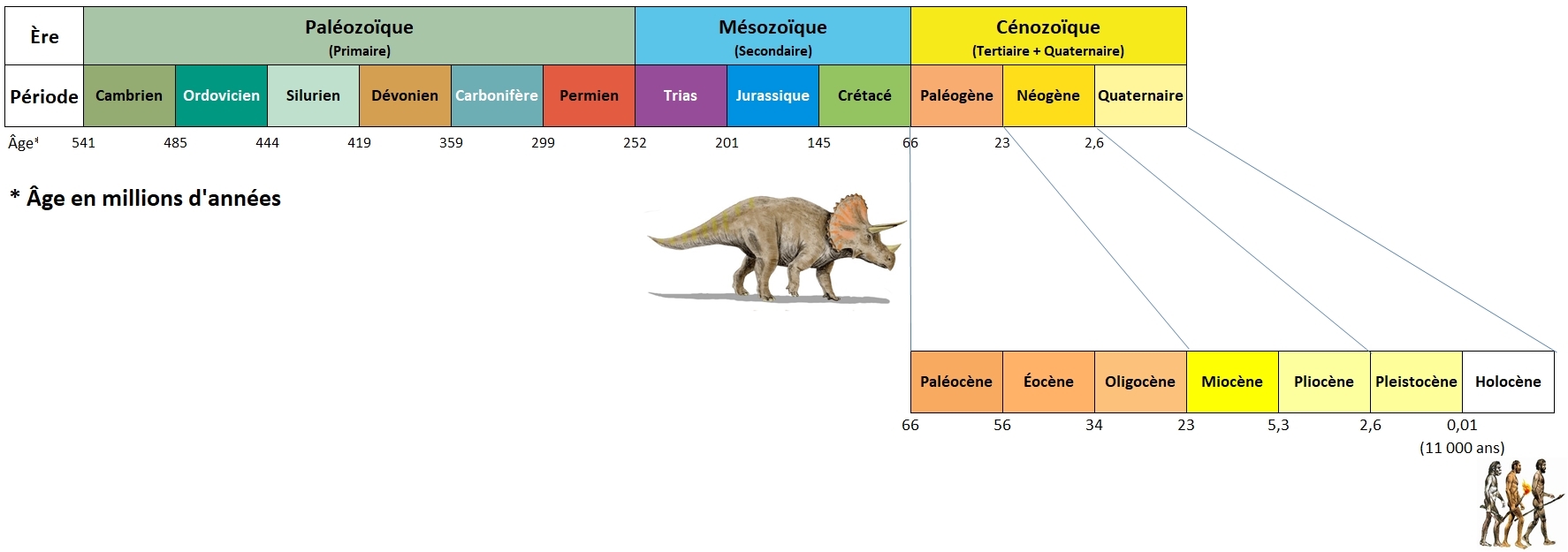

Nous allons voir que, dans l’histoire climatique de notre planète, vieille de 4,6 milliards d’années, il n’y a pas d’équivalent à ce dérèglement climatique que nous subissons déjà et qui va devenir de plus en plus prégnant, comme le montrent les projections des climatologues pour le XXIe siècle [3]. Commençons par quelques considérations simples mais pas toujours bien connues.

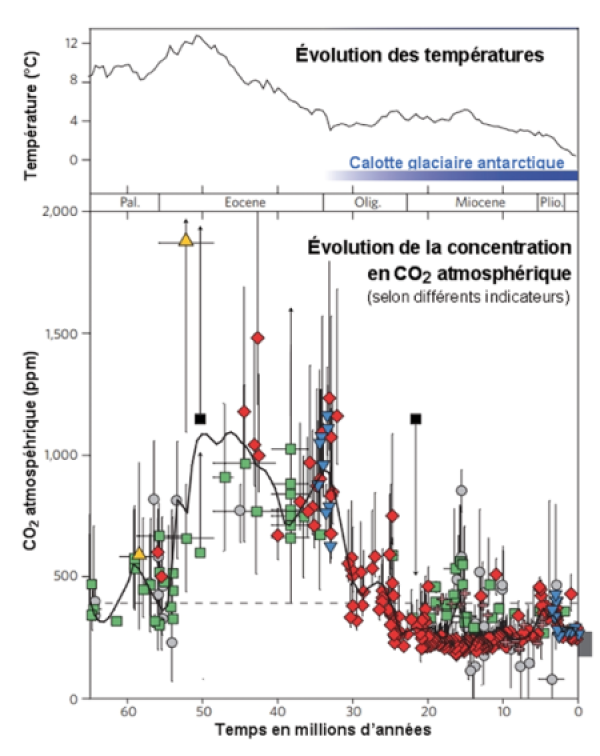

D’abord, en ce qui concerne la perturbation du contenu atmosphérique. Lorsque ces lignes sont écrites, la valeur moyenne de la concentration de dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère est de 413 ppm [4] (voir l’encadré pour la définition des unités). C’est une valeur très élevée si on la compare aux estimations déduites des forages glaciaires en Antarctique qui montrent que, depuis 800 000 ans, elle a varié entre 180 et 280 ppm, avec les faibles valeurs pendant les périodes glaciaires et les valeurs élevées pendant les périodes interglaciaires.

Les concentrations actuelles des deux gaz à effet de serre que sont le dioxyde de carbone et le méthane ont largement excédé leurs fenêtres respectives de variations entre périodes glaciaires et interglaciaires. Mais, au-delà de l’horizon temporel permis par l’enregistrement dans les glaces, les estimations de la teneur en CO2 atmosphérique pendant presque tout le Paléogène et le Néogène (65 – 2,5 millions d’années) montrent des valeurs plus élevées que celles mesurées aujourd’hui. De plus, durant toute la première partie du Cénozoïque (65 – 34 millions d’années), on estime des valeurs encore plus élevées que celles prévues par le scénario le plus pessimiste (restant aussi le plus réaliste) du Giec, le « scénario 8.5 », soit un doublement de la teneur en CO2 par rapport à la période préindustrielle – c.-à-d. 560 ppm avant la fin du siècle.

Un changement climatique rapide

Donc, ce qui caractérise le changement en cours, c’est davantage la rapidité des variations de la concentration en CO2 que sa valeur absolue. On peut même parler de fulgurance quand on considère la teneur en CO2 estimée pour le Tertiaire et le Quaternaire. On constate qu’il a fallu près de quarante millions d’années pour diminuer la concentration en CO2 d’environ un facteur 4 (Figure 2).

Sa valeur étant de près de 1 200 ppm à l’Éocène 1 (autour de 40 millions d’années) mais seulement d’environ 300 ppm à la limite Néogène – Quaternaire (2,58 millions d’années). En revanche, il ne nous aura fallu que quelques siècles pour remonter à des valeurs élevées.

On utilise l’unité de partie par million (en volume), notée ppm(v) ou ppm, pour décompter la proportion de dioxyde de carbone (CO2) dans un volume d’atmosphère. Cette proportion a oscillé de 180 ppm en périodes froides à 280 ppm en périodes chaudes depuis un million d’années. Sous l’effet des émissions liées aux activités humaines, elle a grimpé de 280 ppm en 1750 à 410 ppm en 2019. Pour le méthane (CH4), encore moins présent dans l’atmosphère que le CO2, l’unité utilisée est la partie par milliard, noté ppb (b pour billion). Cette valeur a oscillé entre 350 ppb et 750 ppb entre glaciaire et interglaciaire respectivement, tandis qu’aujourd’hui elle est de 1866 ppb.

L’origine anthropique

La seconde caractéristique est que les activités humaines sont l’agent de ce changement du climat et de l’environnement. Nous opérons ce bouleversement par la combustion des ressources fossiles, l’agriculture intensive et la déforestation. Selon le Giec, en 2007, dans le total des émissions mondiales de gaz à effet de serre (principalement dioxyde de carbone, méthane et protoxyde d’azote N2O), la combustion des ressources fossiles était prépondérante (environ 55 %) par rapport à l’agriculture via le méthane et le protoxyde d’azote (env. 17 %) et à la déforestation (env. 17 %). Cette transformation radicale, à la fois dans sa rapidité et dans son caractère global, met l’humanité en péril par bien des aspects qui sont décrits en particulier dans les rapports du groupe II du Giec dont l’activité est consacrée au thème des impacts, de l’adaptation et de la vulnérabilité [6].

Une caractéristique sur laquelle il convient d’insister est que nous faisons cette expérience mondiale (émettre en quantité des gaz à effet de serre dans notre atmosphère) dans un contexte spécifique à l’échelle géologique, à savoir un climat froid et pauvre en CO2. En effet, le Quaternaire (ère à laquelle nous vivons) se distingue par l’existence de calottes de glace dans les deux hémisphères, situation très rare dans l’histoire de la Terre. Deux conditions doivent être réunies pour qu’une calotte de glace se développe : il faut que des masses continentales se situent en position polaire (comme en Antarctique) ou subpolaire (comme au Groenland), mais aussi que la concentration en CO2 soit faible pour que la neige tombée l’hiver ne fonde pas en été (voir encadré).

Ainsi, le continent antarctique se situe en position polaire depuis 100 millions d’années, mais ce n’est que lorsqu’il s’est séparé de l’Amérique du sud et que la concentration en CO2 est tombée au-dessous d’une valeur seuil évaluée à environ 750 ppm que la calotte a pu s’y développer. Une conséquence du contexte froid d’aujourd’hui est que le réchauffement climatique fait fondre les calottes et monter le niveau marin. Or, nous ne sommes plus des chasseurs-cueilleurs. La population actuelle est de 7,3 milliards d’humains et les démographes projettent une population de neuf milliards à l’horizon 2050. Sachant que, dans le monde, trois personnes sur dix vivent à moins de 100 km du littoral et à moins de 100 m au-dessus du niveau de la mer, et que plus d’une personne sur dix vit à moins de 10 m au-dessus du niveau de la mer, l’humanité présente incontestablement une grande vulnérabilité face à la remontée du niveau marin. Ces différents éléments montrent, s’il en était besoin, que la fulgurance du changement climatique ne peut avoir d’analogue. En revanche, il existe, dans la riche histoire climatique de notre petite planète, et sans remonter trop loin, des similarités intéressantes à étudier.

Les bouleversements climatiques du passé

Plus on remonte dans le temps, moins on a d’informations précises ; aussi limiterons-nous notre remontée dans le temps à quelques dizaines de millions d’années. Pour ce faire, nous disposons de modèles climatiques informatiques permettant de calculer les climats pour des périodes anciennes en tenant compte de la paléogéographie (les continents se déplacent à la surface du globe à des vitesses extrêmement faibles mais, quand on remonte sur des millions d’années, la position relative des continents est un paramètre fondamental pour le transport d’énergie par l’atmosphère et l’océan). De plus, il faut connaître la concentration en CO2 à différentes périodes. Bien évidemment, on ne dispose pas de « paléothermomètres » ou de « paléopluviomètres » qui nous indiqueraient directement la température et les précipitations pour un lieu donné. Les chercheurs ont donc développé des outils qui leur permettent de reconstruire ces grandeurs climatiques. C’est ce que l’on nomme des « proxies », pour bien insister sur le fait que ce ne sont pas des valeurs mesurées directement mais indirectement. La concentration en CO2 à différentes périodes est donc déduite de toute une palette de proxies [7]. À partir de ces connaissances, on peut utiliser un modèle informatique qui va simuler le climat en fonction de ces contraintes (paléogéographie et contenu en CO2 de l’atmosphère). Ces simulations sont effectuées sur des supercalculateurs et elles permettent de travailler à des mailles géographiques de 50 à 200 km.

Examinons deux « analogues » potentiels au changement climatique en cours.

Pliocène (5,33 – 2,58 millions d’années)

Du strict point de vue de la teneur atmosphérique en CO2, il ne faut pas remonter très loin dans le passé pour retrouver des concentrations similaires à celles que nous observons aujourd’hui. Dès que l’on passe du Quaternaire au Pliocène, et en particulier au Pliocène moyen, les estimations de concentration atmosphérique en CO2 sont plus élevées que les valeurs d’aujourd’hui, et même que celles qui sont envisagées pour la fin du siècle. D’ailleurs, c’est la seule période récente du passé qui correspond à un climat plus chaud que l’actuel et avec une concentration en CO2 comparable, ce qui a conduit le Giec à la sélectionner pour des analyses focalisées. L’intérêt d’une comparaison avec la période du Pliocène est que le visage de notre planète a peu varié depuis. La tectonique des plaques (et la dérive des continents qui en est la conséquence) n’a pas bouleversé la paléogéographie. Un autre intérêt de cette période est la disponibilité de données à la fois marines et continentales globales [8] qui sont utiles pour comparer les résultats de simulations aux reconstructions climatiques déjà évoquées.

On peut considérer que les calottes de glace et les glaciers sont pilotés par deux facteurs : d’une part l’accumulation de neige et d’autre part l’ablation – et notamment la fonte – du couvert neigeux. Aujourd’hui, la quasi-totalité des glaciers fondent. L’effet de température domine et l’ablation estivale devient bien plus forte que l’accumulation hivernale dans l’hémisphère nord. Il arrive que certains glaciers aient une très forte accumulation. Ainsi, malgré une ablation accrue, certains glaciers norvégiens continuaient à augmenter il y a encore une dizaine d’années.

Les simulations numériques décrivent, sans grande surprise, un climat plus chaud que celui de la période préindustrielle (entre deux et trois degrés de plus) et également plus humide globalement, mais avec de fortes hétérogénéités. La grande différence tient au niveau marin. En effet, dans ce climat « stabilisé », les calottes de glace ont eu le temps de se mettre à l’équilibre avec ce climat plus chaud. Il en résulte que le Groenland est quasiment dépourvu de calotte, tout comme l’ouest de l’Antarctique. L’absence de ces calottes contribue, à des niveaux marins plus élevés de 7 m (Groenland) et 5 m (ouest de l’Antarctique) respectivement par rapport à aujourd’hui. À l’inverse, dans le cadre du changement climatique actuel, c’est-à-dire un changement rapide et fulgurant, les calottes de glace n’ont pas eu le temps de s’équilibrer 2 (ce qui nécessiterait des milliers d’années). Ainsi, ce premier « analogue » nous montre qu’un climat à l’équilibre à 400 ppm n’est pas compatible avec la présence de calottes de glace telles qu’on les observe actuellement et qu’un climat stabilisé à deux degrés de plus qu’aujourd’hui conduira à une remontée du niveau des mers de plusieurs mètres, voire de plus de dix mètres.

La transition Paléocène – Éocène

Une autre situation analogue est devenue très populaire chez les chercheurs parce qu’elle intègre cette notion de changement transitoire abrupt. C’est le maximum thermique de la limite Paléocène – Éocène (en anglais : Paleocene-Eocene Thermal Maximum ou PETM), il y a 56 millions d’années (Figure 3).

Nous remontons alors plus loin dans l’histoire de la Terre, à la limite entre Paléocène et Éocène, il y a 56 millions d’années. La particularité de cette période est le très fort dégazage de CO2 par les réservoirs continentaux et océaniques. En effet, il existe sur les continents des surfaces gelées appelées pergélisols, qui, en fondant, peuvent libérer le carbone et le méthane qu’elles contiennent. Un autre réservoir de méthane se situe sous les océans et contient de très grandes quantités de méthane sous forme d’hydrates de méthane (ou clathrates). À partir des enregistrements des isotopes 18 de l’oxygène et 13 du carbone, on peut reconstruire cette perturbation du cycle du carbone et son effet sur le climat. L’analogie avec la période actuelle est très tentante car c’est le dégazage massif de CO2 qui est à l’origine d’une transition majeure du climat, tout comme de nos jours. Bien que les causes de la déstabilisation du cycle du carbone ne soient pas entièrement comprises, il est probable que les températures chaudes de cette période aient permis la fonte de pergélisols (ou permafrost, partie du sous-sol proche qui reste gelée en permanence) ainsi que la déstabilisation des clathrates (voir encadré).

Les clathrates sont des hydrates de méthane dont les réservoirs se situent sous les océans à partir de 600 m et jusqu’à 800 m de profondeur. Ce sont des gels qui peuvent passer en phase gazeuse, soit lorsque la température augmente, soit lorsque la pression exercée par la masse d’eau diminue. Aux Paléocène et Éocène, l’effet dominant était celui de la température. La pression n’avait aucune raison de varier sensiblement, puisqu’il n’y avait pas de calottes de glace qui pouvaient fondre. Aujourd’hui en revanche, où ces réservoirs sont bien plus importants que ceux des pergélisols, d’une part ils sont soumis au réchauffement climatique qui aurait tendance, à terme, à les déstabiliser et à les faire passer sous forme de gaz ; d’autre part, et cela joue un rôle stabilisateur, lorsque les calottes de glace fondent, la pression au-dessus de ces réservoirs augmente du fait de l’augmentation du niveau des océans (ce qui empêche la transition du gel en gaz).

Si l’on ajoute à ces bouleversements climatiques le fait qu’ils correspondent à d’importantes extinctions de mammifères, on pourrait penser qu’il s’agit là d’un parfait analogue. En réalité, il y a de grosses différences entre le PETM et la période actuelle. D’abord, cette perturbation prend place dans une phase du Cénozoïque, le Paléocène, qui est déjà très chaude, avec une forte teneur en CO2 atmosphérique (de l’ordre de 1 000 ppm ou plus). Ces climats chauds du début du Cénozoïque ne montrent pas la présence de calottes de glace à la surface terrestre (ces dernières interagissent directement avec l’atmosphère et le cycle hydrologique, elles constituent des barrières à la dynamique atmosphérique, mais elles interagissent aussi avec le socle rocheux – par exemple la calotte Laurentide, qui était haute de 3 500 m, avait enfoncé le bouclier canadien de l’ordre de 1 000 m, il y a 20 000 ans, et aujourd’hui celui-ci remonte toujours de quelques millimètres par an). On peut savoir jusqu’à quand une végétation a existé en Antarctique grâce aux sédiments marins localisés près de ses côtes, où l’on trouve différents type de pollens continentaux.

C’est donc dans une période très chaude, contrairement à aujourd’hui, que prend place cette déstabilisation massive (dégazage) de CO2 des réservoirs terrestres et marins. La temporalité de la perturbation est aussi très différente du changement en cours. En effet, l’ensemble de la perturbation se fait sur environ 150 000 ans, ce qui reste bien plus long que la perturbation actuelle.

Conclusion

En réalité, nous vivons une période totalement inédite. C’est en effet la première fois qu’une espèce, la nôtre, est en mesure de faire changer le climat à l’échelle globale, tout en sachant, depuis près d’un demi-siècle, pertinemment ce qu’elle fait. Depuis le rapport Charney, paru en 1978 [10], on connaît assez bien la réponse climatique à l’augmentation massive du CO2 dans l’atmosphère. Les rapports du Giec ont, avec de plus en plus de certitude et de précision, mis en évidence les dangers de poursuivre notre trajectoire énergétique actuelle.

Chacun pourra tirer les conclusions qu’il juge appropriées. Pour ma part, j’estime que les traités comme l’Accord de Paris (2015) [11], ne sont pas en adéquation avec les actes. Par exemple, nous sommes aujourd’hui en 2020 sur la pire (par rapport au scénario le plus pessimiste du Giec) des trajectoires d’émission de CO2. Et rien, pour l’instant, ne permet de penser qu’il va y avoir un changement drastique permettant de ralentir sérieusement cette course effrénée. En réalité, le défi c’est le temps, encore lui. Combien de temps faudra-t-il pour que cette menace planétaire soit prise au sérieux et que le modèle des « Trente Glorieuses » soit réexaminé ? Quand Paul Valéry [12] écrivait « le temps du monde fini commence », deux mots étaient importants. Évidemment, le caractère fini, à court terme, des richesses de notre planète et en particulier des combustibles fossiles, sur lesquels nous avons construit tout notre développement industriel. Mais également la notion elle-même de temps. Il a fallu plusieurs siècles et une révolution copernicienne pour accepter que la Terre est, non pas au centre de l’Univers, mais seulement une planète au sein du système solaire. Alors qu’il ne nous reste que quelques dizaines d’années pour comprendre que l’Homme n’est qu’une composante de l’écosystème et qu’il va falloir qu’il apprenne à gérer ses interactions avec ce dernier. Faute de quoi nous arriverons à une impasse.

Un des atouts majeurs reste la culture scientifique. En effet, nous disposons de suffisamment d’informations pour prendre les bonnes décisions. Plus les citoyens seront informés, plus rapidement il sera possible de modifier profondément notre trajectoire d’émissions de gaz à effet de serre, c’est-à-dire nos choix énergétiques. Les initiatives comme la Convention citoyenne pour le climat, en ce qu’elle a montré que des citoyens tirés au sort pouvaient acquérir une bonne connaissance des grands enjeux actuels, mais aussi, et de manière plus massive, la mise en place d’enseignements sur le climat et l’environnement pour tous les étudiants de Licence participent certainement à l’appropriation de ces thématiques par un public plus large.

1 | Ramstein G, Huet S, Le climat en 100 questions, Tallandier, 2020.

2 | Carpentier L, Lorius C, Voyage dans l’Anthropocène : Cette nouvelle ère dont nous sommes les héros, Actes Sud, 2010.

3 | Groupe I du Giec, “Working Group I, The Physical Science Basis”. Sur ipcc.ch

4 | “Trends in Atmospheric Carbon Dioxide”, Global Monitoring Laboratory, Earth System Research Laboratories (National Oceanic and Atmospheric Administration – NOAA). Sur esrl.noaa.gov

5 | Beerling DJ, Royer DL, “Convergent Cenozoic CO2 history”, Nature Geoscience, 2011, 4 :418-20.

6 | Groupe II du Giec, “Working Group II Impacts, Adaptation and Vulnerability”. Sur ipcc.ch

7 | Berner RA, The Phanerozoic Carbon Cycle. CO2 and O2, Oxford University Press, 2014.

8 |“Data and protocols for PlioMIP2 experiments”, US Geological Survey. Sur geology.er.usgs.gov

9 | McInerney FA, Wing SL, “The Paleocene-Eocene Thermal Maximum : A Perturbation of Carbon Cycle, Climate, and Biosphere with Implications for the Future”, Ann Rev Earth Planet Sci, 2011, 39 :489-516. Sur annualreviews.org

10 | “Carbon Dioxide and Climate : A Scientific Assessment”, Report of an Ad Hoc Study Group on Carbon, Climate Research Board, Assembly of Mathematical and Physical Sciences, National Research Council, National Academy of Sciences, juillet 1979. Sur bnl.gov

11 | « Accord de Paris », 2015. Sur le site des Nations unies, unfccc.int

12 | Valéry P, Regards sur le monde actuel, Stock, 1931.

1 L’Éocène est une longue période qui s’étend de 56 millions d’années (limite Paléocène – Éocène) jusqu’à 34 millions d’années qui correspond à l’englacement pérenne de la calotte antarctique. À partir de la fin de l’Éocène, le CO2 s’effondre et la température baisse.

2 Le temps d’équilibre d’un système dépend évidemment de la cinétique des processus en jeu. Par exemple, le temps de réponse de l’atmosphère est très rapide, de l’ordre de quelques jours, ce qui détermine la météorologie. Celui du fluide caloporteur qu’est l’océan est bien plus long : environ 1 000 ans. Enfin, si l’on intègre dans le système la cryosphère (glaciers, calottes et banquise), le temps de réponse est de plusieurs dizaines de milliers d’années.

Publié dans le n° 334 de la revue

Partager cet article

L' auteur

Gilles Ramstein

Paléoclimatologue, directeur de recherche au CEA, au Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement (LSCE).

Plus d'informationsEnvironnement et biodiversité

Tour d’horizon des contaminants présents dans les sols agricoles

Le 22 avril 2024

Pollution des sols agricoles, quel est l’état des connaissances ?

Le 21 janvier 2024

Une étude sur la diminution des populations d’oiseaux en Europe

Le 4 novembre 2023

Épidémies : de l’animal à l’Homme

Le 23 février 2022

Épidémies et pandémies : une longue histoire

Le 16 février 2022Communiqués de l'AFIS