Dossier • Climat : ce que la science dit, ce qu’elle ne dicte pas

Changement climatique : les risques pour la santé

Publié en ligne le 13 septembre 2016 - Climat -

Le climat a toujours présenté une variabilité naturelle à caractère aléatoire, avec des années plus ou moins chaudes, plus ou moins fraîches. À cela s’ajoutait une variabilité tendancielle, naturelle elle aussi, avec des périodes de réchauffement et des périodes de refroidissement, mais la tendance était lente et modérée, l’écart entre périodes glaciaires et interglaciaires n’ayant jamais dépassé 5 à 6 °C. Aux facteurs physiques externes, responsables de cette évolution, s’ajoute depuis le début de l’ère industrielle et s’ajoutera de plus en plus une autre modalité de variation, liée aux activités humaines, avec un rythme plus rapide et une amplitude renforcée. Le principal mécanisme explicatif invoqué est une intensification de l’effet de serre, dû au dégagement de différents gaz comme le dioxyde de carbone (CO2) qui piègent sous forme de chaleur, dans les plus basses couches de l’atmosphère, une partie du rayonnement infrarouge réémis par la surface terrestre.

Les preuves convergent aujourd’hui en faveur d’un réchauffement déjà engagé, avec une tendance qui se serait accentuée ces dernières années [1]. Même si la précision est illusoire, la hausse de la température moyenne mondiale est évaluée à 0,85 °C sur la série 1880-2012. Quinze des seize années les plus chaudes depuis qu’ont débuté les relevés instrumentaux sont postérieures à l’an 2000, les records revenant à 2015, puis à 2014, 2005 et 2010.

Pour le futur, le cinquième Rapport du Groupe Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC), daté de 2014, fait état, à l’horizon 2100, d’une possible élévation de la température moyenne à la surface du globe s’échelonnant de 0,3 °C à 4,8 °C selon le rythme des émissions carbonées [2]. En France, les températures qui nous ont paru exceptionnelles en 2003 deviendraient banales à la fin de ce siècle.

Cela étant, il ne fait plus guère de doute que la santé humaine est tributaire du climat. Dès lors, si le climat change, il faut s’attendre à des répercussions sur notre santé. C’est ainsi que, du seul fait du changement climatique attendu, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) redoute, dès 2030, une surmortalité moyenne annuelle, à l’échelle de la planète, de l’ordre de 250 000 décès, soit un excédent de 0,4 % par rapport aux 60 millions de décès enregistrés chaque année dans le monde [3]. Les effets prévus [4] recouvrent à la fois l’influence directe sur l’organisme humain des événements météorologiques extrêmes, notamment les grandes chaleurs, et des effets indirects qui font par exemple intervenir les bactéries et les virus ou leurs vecteurs.

Un être vivant ne peut vivre que dans un intervalle étroit de conditions thermiques définissant un optimum de part et d’autre duquel sa santé est menacée. L’être humain ne fait pas exception, même si la technologie et la culture lui permettent, dans certaines limites, de compenser l’agressivité des conditions extérieures. Il est superflu d’insister sur le caractère meurtrier des vagues de chaleur. Août 2003 est encore dans tous les esprits, avec 70 000 décès à travers l’Europe, dont plus de 15 000 en France et plus de 20 000 en Italie. Si les étés se réchauffent sans que des mesures énergiques soient prises pour y remédier, et l’on y reviendra, de telles hécatombes risquent de devenir de plus en plus fréquentes. Or, l’un des consensus scientifiques les plus robustes est que, même dans les scénarios modérés d’émission de gaz à effet de serre, les épisodes caniculaires sont appelés à voir leur fréquence, leur intensité et leur durée augmenter, surtout après 2040.

D’aucuns ont prétendu que le bénéfice à attendre d’hivers plus doux compenserait le coût des étés plus chauds. Il est vrai que les hivers rigoureux sont parfois très meurtriers : c’est ainsi qu’en France, le bilan de janvier-février 1985 ne s’est pas limité aux 57 sans-abri victimes d’hypothermie, mais qu’il s’est établi à environ 9 000 morts en surnombre, toutes les causes de décès se trouvant surreprésentées à l’exception des accidents de la route. Mais les recherches récentes infirment l’hypothèse d’une raréfaction progressive de telles hécatombes : l’élévation des températures moyennes saisonnières n’exclut pas l’existence de coups de froid sévères et rien ne permet aujourd’hui d’affirmer que dans un monde futur plus chaud, la mortalité hivernale diminuera [5].

Les effets indirects du changement climatique sur la santé

De multiples effets sanitaires indirects du changement climatique pourraient être envisagés, passant par exemple par une accentuation de l’insécurité alimentaire ou une altération de la valeur nutritive des aliments, par la raréfaction et/ou la pollution de l’eau, ou encore par la dégradation de la qualité de l’air.

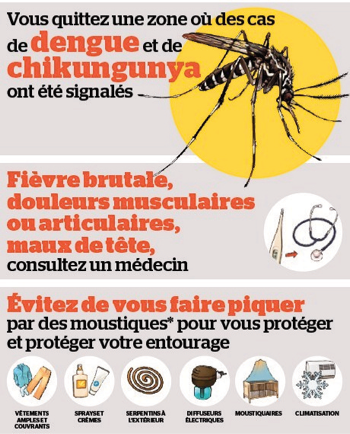

On se limitera ici à la question qui a été la plus étudiée, et qui a suscité les réponses les moins assurées, à savoir l’impact du changement climatique sur les maladies infectieuses et parasitaires, notamment celles qui impliquent une transmission vectorielle – c’est-à-dire par la piqûre d’un insecte, comme un moustique, ou d’un acarien, comme une tique.

Ce n’est pas l’action des nouvelles conditions climatiques sur les agents infectieux, parasites, bactéries ou virus, qui est la plus préoccupante. Le principal sujet d’inquiétude tient à une modification de la densité ou de la répartition géographique de différents vecteurs, qui remonteraient vers le nord (dans notre hémisphère), descendraient vers le sud (dans l’hémisphère austral) ou gagneraient en altitude (un peu partout). L’élévation de la température peut ainsi faciliter l’introduction d’un vecteur dans un milieu jusque-là indemne ; elle peut aussi amener sa disparition d’une région où il était présent, si les nouvelles conditions climatiques lui imposent un effort d’adaptation disproportionné par rapport à sa capacité de résistance.

La question la plus débattue reste celle d’une possible colonisation des zones tempérées par des vecteurs jusqu’alors inféodés au milieu tropical. Une telle éventualité suppose que les vecteurs se déplacent et qu’ils trouvent à leur point d’arrivée des conditions favorables à une installation durable. Il est indéniable qu’insectes et acariens voyagent, pour certains dans le pelage et le plumage d’autres animaux, pour la majorité en empruntant les moyens de transport modernes, notamment l’avion. Même si beaucoup meurent au cours du vol, quelques-uns survivent, y compris aux pulvérisations d’insecticides. La cause est donc entendue : les vecteurs voyagent. Certains sont ensuite capables de faire souche : c’est au rythme de la création des aéroports que les moustiques ont envahi la Polynésie. Mais il s’agit là de migrations de vecteurs tropicaux à destination d’autres pays tropicaux. En revanche, on n’a guère observé d’adaptation durable de vecteurs tropicaux à un climat tempéré – ce qui exigerait la sélection de gènes permettant d’entrer dans une période de vie ralentie, conditionnant la survie dans des pays à hiver froid.

La seule véritable exception est fournie par le moustique tigre Aedes albopictus. Longtemps cantonné à l’Océan Indien et au Sud-Est asiatique, avec des ramifications en Extrême-Orient, il a quitté son aire d’origine au milieu des années 1970, pour se disséminer sur la majeure partie du globe [6]. En 2004-2005, il s’est établi dans plusieurs quartiers de Menton, puis de Nice, d’où il a essaimé sur tout le littoral méditerranéen ; en 2015, il était présent dans 34 départements français de métropole. Sa forte expansion a d’abord été mise au compte exclusif du réchauffement climatique. Mais le fait qu’il survive aux hivers de Pékin rend l’hypothèse peu crédible. En réalité, la responsabilité majeure incombe au développement des transports et au commerce international des pneumatiques usagés, pour le rechapage [7]. Les pneus sont en effet une marchandise peu fragile, stockée en plein air ; ces stocks, exposés aux intempéries, finissent par contenir de grandes quantités d’eau constituant d’excellents gîtes de ponte. Les larves peuvent donc survivre à des trajets de plusieurs semaines. Le changement climatique ne serait alors pour rien dans la mise en mouvement de ce moustique. Mais il peut ensuite faciliter son installation en satisfaisant ses exigences écologiques, de sorte que son expansion vers le nord est maintenant moins limitée par le froid de l’hiver et la fraîcheur du reste de l’année.

Or, par ses piqûres, ce nouveau venu constitue une réelle menace pour la santé. Il est en effet un assez bon vecteur du chikungunya, de la dengue et du virus Zika, si bien que son implantation pourrait rendre certaines régions (comme le Midi de la France) réceptives à ces maladies.

On pensait que le chikungunya n’était envisageable en Europe que sous sa forme importée. Mais l’introduction d’albopictus, l’épidémie de 2007 en Italie, puis les cas autochtones isolés rapportés dans le sud de la France à partir de 2010 ont ébranlé cet optimisme. La maladie pourrait s’installer en Europe occidentale dans la première moitié du XXIe siècle, et gagner ensuite l’Europe centrale.

Pour ce qui est de la dengue, l’apparition en 2010 de cas autochtones isolés en Croatie et en France a relancé le débat sur une possible réémergence hors de la zone tropicale. Une modélisation récente laisse entendre que vers 2085, plus de la moitié de l’humanité serait exposée à la maladie, contre 35 % si la température et l’humidité restaient stables.

Le cas du paludisme

Le paludisme a longtemps été décrit comme la maladie dont la répartition géographique serait la plus affectée par le changement climatique. On rappellera qu’il est dû à un parasite transporté dans la salive du moustique anophèle femelle et que les anophèles prolifèrent en milieu chaud et humide. Dans la zone intertropicale et sur ses marges, le réchauffement pourrait augmenter le niveau de transmission en un lieu donné et permettre la transmission dans des régions et à des saisons où elle était jusque-là entravée par des températures inférieures à 16 ou 18 °C. Il pourrait en résulter une extension de la maladie vers le nord (Sahel septentrional, majeure partie du Maghreb, Turquie, Proche et Moyen-Orient, sud de la Chine…) et vers le sud (Afrique australe, Brésil méridional, etc.). Un autre risque serait celui d’une extension vers des altitudes plus élevées, alors qu’aujourd’hui les montagnes tropicales sont indemnes au-dessus de 1500 m en Asie ou de 1800 m en Éthiopie. Certains modèles suggèrent ainsi que si, en 1990, 45 % de la population mondiale vivait dans une zone à risque de paludisme, dans un siècle ce pourrait être 60 %. C’est sans doute ce que l’on observerait si le réchauffement intervenait seul [8].

Mais les recherches récentes indiquent que le rôle de la température dans l’écologie du paludisme a été surestimé, notamment par rapport à l’humidité du sol : si le seul changement concerne la hausse de température, les milieux humides s’assèchent, le nombre de moustiques s’effondre et le paludisme régresse. Une difficulté supplémentaire est de savoir comment l’action du climat se combinera avec d’autres facteurs, tels que la croissance démographique, la mobilité des populations, le mode d’utilisation des sols, la déforestation, la lutte antivectorielle, les phénomènes immunitaires, la résistance aux insecticides et aux médicaments et, plus que tout, la pauvreté.

Reste la question d’une possible réintroduction du paludisme dans les pays développés de climat tempéré, comme l’Europe occidentale. L’éventualité est aujourd’hui jugée très faible, au moins sous forme endémique et sous ses aspects les plus graves. De surcroît, si cela devait se produire, la responsabilité du changement climatique serait minime, en regard de celle des conditions humaines. Il ne faut pas oublier que le paludisme a sévi en France du Néolithique au début du XXe siècle et que, s’il a été éradiqué, ce n’est pas à la suite d’un refroidissement, mais grâce à la démoustication, ainsi qu’à l’assainissement des terres humides et des marais. Le climat ne constitue donc pas un facteur limitant et l’on se trouve aujourd’hui dans la situation d’un anophélisme (présence des moustiques potentiels vecteurs de la maladie) sans paludisme : tout porte à penser qu’en cas d’introduction de parasites dans les pays industrialisés où des anophèles sont présents, une modification climatique ne créerait guère de risque supplémentaire. Des cas cliniques de paludisme importé sont d’ailleurs régulièrement signalés aux abords des aéroports internationaux, sans qu’il en résulte de flambée épidémique. Seul un apport massif de parasites, d’une souche compatible avec les populations anophéliennes locales, pourrait occasionner une reprise de la transmission. Mais dans cette hypothèse, il est probable que la réintroduction de la maladie serait aussitôt détectée, donc assez facilement maîtrisée. Il s’ensuit que le risque reste faible, tant que l’on maîtrisera le facteur humain. À l’inverse, des inquiétudes sont permises, par exemple pour le territoire de l’ex-URSS, où l’on dénombrait 30 millions de cas annuels de paludisme avant la seconde guerre mondiale, où le relâchement de la lutte antivectorielle a permis une reconstitution progressive des populations d’anophèles et du réservoir de parasites, et où le système de santé souffre d’une telle désorganisation que ni la surveillance épidémiologique ni le contrôle des populations de vecteurs ne sont correctement assurés [9].

Finalement, la thèse « Le paludisme est une maladie des régions chaudes, donc elle va migrer vers les régions du Nord qui sont en train de se réchauffer » ne tient pas, pour de nombreuses raisons dont la principale est que le climat n’est qu’un facteur marginal de la présence du paludisme.

Les incertitudes

Pour conclure provisoirement, il convient d’insister sur l’ampleur des incertitudes qui subsistent. Certes, le changement climatique aura des répercussions sur notre santé, et tout porte à penser que les impacts négatifs l’emporteront sur les effets positifs. Mais bien des doutes sont permis quant à l’évolution à venir du climat, ne serait-ce qu’en raison des inconnues concernant les comportements humains et les grands choix énergétiques [10]. Ensuite, les prédictions sont aussi difficiles en matière sanitaire qu’elles le sont en matière climatique. Enfin, et surtout, les liens entre le climat et la santé sont complexes, multiformes et largement modulés par l’organisation des sociétés. L’accroissement de la population, l’urbanisation et l’augmentation continue des échanges jouent un rôle décisif, qui interfère avec celui du changement climatique.

Les vrais déterminants de l’état de santé de l’humanité en 2050 ou 2100 seront d’ordre démographique et socio-économique. Certes le climat interviendra, mais il le fera à travers le vieillissement de la population, à travers l’opposition entre pays riches et pays en développement, à travers l’état du système de soins et à travers les avancées de la médecine et des technologies. Il ne faut pas dissimuler, par exemple, que le vieillissement démographique accroîtra inévitablement la vulnérabilité face au climat. Pour la France, les projections les moins alarmistes indiquent que les plus de 85 ans, qui n’étaient que 1,2 million en 2003, seraient entre 4,5 et 5 millions dès 2050 – ce qui signifie que, si l’on ne fait rien, une canicule identique à celle de 2003 survenant au milieu de ce siècle, ferait quatre à cinq fois plus de victimes, soit entre 75 et 80 000 [11] !

Que faire ?

Deux axes d’action sont envisageables. Le premier est de s’attaquer aux sources du mal, de lutter contre le changement climatique et de mettre en œuvre le plus large éventail possible de mesures permettant d’en contenir l’ampleur. C’est ce que l’on appelle la mitigation. Mais attention à l’inertie du système climatique, qui fait que la température continuera à croître longtemps après que les émissions auront été réduites ! L’autre axe d’action consiste à essayer de s’adapter le moins mal possible à des changements inéluctables et d’apprendre à vivre avec eux. Apprendre à vivre en bonne santé avec le changement climatique, c’est développer les prévisions climatiques et s’en servir pour construire des systèmes d’alerte précoces. C’est se protéger efficacement. C’est aussi mettre en place un maillage serré de surveillance, permettant de réagir lorsqu’il en est encore temps.

On mentionnera pour mémoire le système d’alerte canicule mis en place au lendemain de la vague de chaleur de 2003, avec l’établissement de vigilances. On citera également les plans nationaux canicule, à l’image de celui qui a été élaboré en France en 2004, avec ses quatre niveaux d’alerte progressifs. L’efficacité de ces dispositifs pour réduire la mortalité a été plusieurs fois démontrée [12], par exemple lors de l’épisode caniculaire de juillet 2006 où, sur la France entière, ils ont permis d’épargner environ 4 400 vies, sans empêcher une surmortalité d’un peu plus de 2 000 décès. On n’est donc pas totalement démuni pour réagir au changement climatique et réduire ses effets sanitaires les plus négatifs. Mais si ces dispositifs permettent de faire face efficacement à l’urgence, il reste nécessaire d’engager une réflexion sur l’adaptation à long terme aux fortes chaleurs, en repensant les conceptions architecturales et urbanistiques ou les habitudes de vie : ce sera plus long et plus difficile.

1 | Kandel R. Climat : entre panique, prudence et politique. Science & pseudo-sciences 2000, 245 : 8-19.

2 | Petit M. Les connaissances sur le changement climatique mondial. Science & pseudo-sciences 2008, 280 : 5-12.

3 | Hales S, Kovats S, Lloyd S, Campbell-Lendrum D. Quantitative risk assessment of the effects of climate change on selected causes of death, 2030s and 2050s.. World Health Organization, 2014 : 115 p.

4 | Besancenot JP. Changement climatique et santé. Environ Risques Santé 2015, 14(5) : 394-414.

5 | Kinney PL, Schwartz J, Pascal M. Winter season mortality : will climate warming bring benefits ? Environ Res Lett 2015, 10 : 064016.

6 | Kraemer MU, Sinka ME, Duda KA, et al. The global compendium of Aedes aegypti and Ae. albopictus occurrence. Sci Data 2015, 2 : 150035.

7 | Simon F, Savini H, Parola P. Chikungunya : a paradigm of emergence and globalization of vector-borne diseases. Med Clin North Am 2008 ; 92(6) : 1323-1343.

8 | Parham PE, Michael E. Modelling climate change and malaria transmission. Adv Exp Med Biol 2010, 673 : 184-199.

9 | Reiter P. Climate change and mosquito-borne disease. Environ Health Perspect 2001 ; 109(suppl 1) : 141-161.

10 | Muller C. Climat : quelques éléments de critique sceptique. Science & pseudo-sciences 2008, 280 : 16-21.

11 | Brücker G. Vulnerable populations : lessons learnt from the summer 2003 heat waves in Europe. Euro Surveill 2005 ; 10(7) : pii=551.

12 | Toloo G, Fitzgerald G, Aitken P, Verrall K, Tong S. Are heat warning systems effective ? Environ Health 2013, 12 : 1-4.

C’est un trait commun à la plupart des risques météoropathologiques que d’être à la croisée de multiples influences : les répercussions de l’état de l’atmosphère sur la santé sont potentialisées par l’action humaine, et modulées à l’infini par la situation économique comme par les pratiques culturelles.

Publié dans le n° 317 de la revue

Partager cet article

L' auteur

Jean-Pierre Besancenot

Directeur de recherche honoraire au CNRS. Il a créé en 1988 et dirigé jusqu’en 2007 le laboratoire « Climat et Santé (…)

Plus d'informationsClimat

Réchauffement climatique : les fondements du consensus

Le 6 septembre 2019

Les sécheresses vont-elles devenir plus fréquentes en France ?

Le 8 septembre 2023

![[Conférence en ligne - 27 février 2024 (20h)] Le stockage de CO2 en France : objectifs et avancées technologiques](local/cache-gd2/04/af51798570d21d1ecefbea9d5bdf97.png?1707327068)