Réflexion sur les centrales nucléaires

Publié en ligne le 3 janvier 1996 - Nucléaire -Cet article, écrit par Michel Rouzé, à été publié en janvier 1979 dans le n° 80-81 de SPS. La majeure partie de son analyse reste d’actualité, même si des éléments imprévisibles à l’époque (accident de Thernobyl - effet de serre) sont venus modifier les perspectives.

Les États Unis, en particulier en Floride, se trouvent confrontés actuellement à une situation qui ressemble beaucoup à celle de la France à cette époque. Il semble qu’ils vont faire le choix de développer de nouvelles centrales utilisant le pétrole. Est-ce vraiment le bon choix ?

Certains sujets ne s’abordent pas sans risque, La « parapsychologie » par exemple, ou les soucoupes volantes. Si l’on exprime des doutes sur leur réalité, on reçoit des lettres de braves gens qui, dans la défense de leur conviction, vont jusqu’à l’invective. Ou, plus prosaïquement, jusqu’au désabonnement.

Quiconque s’est laissé abuser par les dons « paranormaux » d’un illusionniste sort du domaine du rationnel ; il est pardonnable qu’il glisse à des réactions irrationnelles. Avec les écologistes « antinucléaires », il ne devrait pas en être de même. Car on peut parfaitement, sur des base rationnelles, estimer que le recours à l’énergie nucléaire n’est pas souhaitable, et le combattre. On peut aussi, tout aussi rationnellement, penser le contraire, ou qu’en tout cas les choses ne sont pas simples, et qu’une discussion sérieuse s’impose, sur la base d’une information scientifique objective. L’ennui est que, lorsqu’on tend vers cette dernière position, certains militants, antinucléaires manifestent les mêmes symptômes de fureur que les tenants de la parapsychologie quand on n’est pas de leur avis.

A tous ceux qui liront ces quelques réflexions sur les centrales nucléaires et qui en seraient choqués, je demande la tolérance. Qu’ils me créditent de ma bonne foi comme je les crédite de la leur. Et aussi, d’une certaine connaissance des problèmes. Un écrivain scientifique qui croit à l’utilité de sa tâche d’informateur doit dire ce qu’il pense, comme il le pense.

La majeure partie du texte qui suit est très proche d’une série d’articles publiés dans la revue Vers l’Éducation Nouvelle, qui nous autorise à les utiliser, ce dont nous la remercions.

Grandeur et décadence de l’atome

Dans ma bibliothèque, une brochure aux couleurs déjà fanées « L’avenir est à l’atome... Nous voyons dans l’atome l’espoir des générations futures, en ce qu’il peut prolonger la vie de l’homme dans une prospérité accrue. » Ce texte a été édité il y a moins de vingt-cinq ans par les services américains d’information, sous le titre Promesses de l’atome. A côté, un livre daté de 1963 : « Si l’atome a été le pire des éléments de guerre, il doit être dans l’avenir le meilleur instrument de paix et de fraternité entre les peuples. » (Pierre Quenneville, L’atome pour tous, Seghers.)

Sur un autre rayon, quelques publications plus récentes. Le symbole qui protège l’entrée des zones radioactives dans les laboratoires, un cercle entouré de trois secteurs évoquant des pales de ventilateur, se détache en noir sur une couverture jaune : Nucléaire, danger immédiat. C’est le synopsis du film de Serge Poljinsky, sélectionné à Cannes l’an dernier, et qui débute par l’« explosion » d’une centrale électronucléaire. Il voisine avec quelques exemplaires d’un « hebdomadaire d’écologie politique », où un dessinateur non dépourvu de talent, ni d’imagination, présente des monstres humains, victimes des radiations, et un livre dans lequel Pierre Samuel, mathématicien et militant écologiste, qualifie de démentiel le programme électronucléaire français.

En moins d’un quart de siècle, les perspectives d’utilisation industrielle de l’énergie enfermée dans le noyau atomique sont ainsi passées du dithyrambe à la malédiction. L’aube dorée des temps nouveaux s’est chargée de nuages d’apocalypse.

On nous promettait l’âge d’or, une source de kilowatts presque inépuisable. L’uranium viendrait relayer juste à temps le charbon, déjà raréfié, et le pétrole, dont les ressources connues risquaient d’être taries en une ou deux décennies. Fruit des grandes découvertes de la physique contemporaine, l’électricité d’origine nucléaire bénéficiait du prestige attaché aux conquêtes de la science et de la technique. Elle jalonnait une nouvelle victoire de l’intelligence humaine dans la compréhension et l’utilisation des lois de la nature. En France, elle s’auréolait du charisme de Frédéric Joliot-Curie, prix Nobel, combattant de la Résistance, militant de la paix.

Aujourd’hui, pour une large part de l’opinion, surtout parmi les jeunes, les belles couleurs de ce tableau idyllique se sont inversées. L’énergie nucléaire est ressentie comme synonyme de pollution radioactive et thermique, sans compter le risque de catastrophes majeures. Ses déchets s’accumuleront sans qu’on sache s’en débarrasser, faisant peser une lourde menace sur les générations futures. Dans l’immédiat, la surveillance des centrales et des industries annexes entraînera l’hypertrophie de l’État policier. Bref, « le nucléaire c’est le diable », comme dit Haroun Tazieff, qui connaît bien Satan pour l’avoir fréquenté au bord des volcans.

Le refus du réel

Les sociologues et les historiens qui entreprendront d’expliquer cette mutation de l’image nucléaire auront à en considérer, outre la rapidité, le caractère ouvertement passionnel. Dans les débats, style face à face télévisé, qu’on organise de temps à autre sur le nucléaire, les données scientifiques ou techniques ne sont mentionnées que pour la forme, et cachent à peine le conflit affectif. Dialogues de sourds, où les positions sont figées à l’avance. L’affrontement ne fait que les polariser davantage, derrière l’hypocrisie des précautions oratoires, et suscite parfois des arguments de piètre qualité. Il y a quelques mois, les responsables d’une association d’écrivains scientifiques reçurent d’un des leurs, militant antinucléaire, une lettre accusant ceux qui professaient des opinions différentes de se laisser corrompre par les caisses de whisky qu’ils recevraient d’EDF. C’est abaisser puérilement le niveau d’un débat dont l’importance mérite plus de sérénité.

Naguère célébrés comme des bienfaiteurs, les techniciens de l’électronucléaire se voient soupçonnés des pires intentions. Ne parlent-ils pas de leurs projets ? C’est qu’ils veulent cacher la vérité. Les exposent-ils dans des publications accessibles à tous ? C’est qu’ils cherchent à tromper le public. Ce matraquage risque de créer les comportements qu’il dénonce ; la tendance à se réfugier dans le secret ou dans l’information partielle. Pour ne pas retarder indéfiniment la construction d’une centrale, menacée par l’obstruction des antinucléaires, on bouscule les procédures légales.

Et la violence s’installe. Je n’en ferai pas toute la chronologie, me bornant à épingler quelques faits empruntés à une période récente.

Le 31 juillet 1977, rassemblement antinucléaire sur le site de Creys-Malville. L’épreuve de force, prévisible, avec la gendarmerie et les CRS fait un mort et plusieurs blessés, Les « forces de l’ordre » se livrent à un ratissage dans le pur style colonial et le préfet de l’Isère, perdant complètement les pédales, dénonce « la nouvelle occupation allemande ». Ironie du destin : l’homme qui paya de sa vie cette affreuse journée était lui-même un doux, un pacifique, un non-violent,

L’autre face du tableau : dans la nuit du 9 juillet, une bombe détruit l’appartement du directeur d’EDF à Paris. Dans la nuit du 19 au 20 novembre, une série d’explosions ruine un peu partout en France diverses installations d’EDF, d’ailleurs sans lien avec le nucléaire. Il y a des blessés, des communes privées de courant. Le 22, un transformateur saute dans l’Hérault. Etc.

C’est un fait que le développement des centrales nucléaires inquiète désormais, à des degrés divers, une large partie de la population, et que pour de nombreux jeunes la lutte contre le programme d’EDF est devenue un des aspects de leur lutte pour un changement de société, si même elle n’est pas regardée comme l’action révolutionnaire par excellence.

Cette vision des choses colle-t-elle à la réalité ?

Dans sa préface au livre de Pierre Samuel, Claude-Marie Vedrot, avant d’interviewer le mathématicien des Amis de la Terre, confesse : « Comme la majorité de ceux qui doutent et interrogent, je ne possède aucune formation scientifique. Et je ne suis pas vraiment sûr d’avoir compris comment se déroule le processus de la fission nucléaire.. Mais en écoutant Pierre Samuel, puis en relisant ces lignes, je me suis rendu compte que ces mystères techniques et technologiques n’avaient pas l’importance que je leur donnais. »

Eh bien non ! On ne saurait en même temps déplorer - à tort ou à raison - le manque d’information, et tenir celle-ci pour inutile.

Le syndicat CFDT de l’Énergie atomique a publié, en 1975, un livre Intitulé L’Électronucléaire en France. C’est un excellent ouvrage de référence, visant à apporter sous une forme accessible à tous, une bonne part des informations scientifiques, techniques et économiques qui, certes, ne suffisent pas à fonder une opinion générale sur l’électronucléaire, mais sans la possession desquelles on risque non seulement se fourvoyer en disant ou écrivant n’importe quoi, mais encore de se faire proprement manipuler par les pouvoirs qu’on prétend combattre. Si j’aime à le citer, c’est précisément que, sans en épouser toutes les conclusions (il ne prend pas suffisamment en compte la dimension mondiale du problème), il me paraît apporter la preuve qu’une discussion sérieuse est possible, sur la base d’informations n’émanant pas nécessairement toutes de sources officielles, et qu’elle est préférable, pour l’efficacité, aux marches folkloriques ou suicidaires, comme surtout aux décharges de plastic.

Pourquoi la plupart des comportements à l’égard du nucléaire sont-ils à ce point marqués d’irrationalité ?

On invoque souvent, comme cause première de ces attitudes, le péché originel de l’atome : Hiroshima. Mais ce lever de rideau du massacre nucléaire est antérieur à l’euphorie et au chœur de louanges quasi-unanime qui accueillit les premiers réacteurs producteurs d’énergie. Le doute et la contestation ne se sont développés qu’ensuite. Et pour les moins de trente ans, qui forment le gros des bataillons antinucléaires, la dernière guerre mondiale appartient à une histoire qu’ils n’ont pas eux-mêmes vécue. Sans doute utilisent-ils parfois dans leur propagande le champignon de Bikini, pour suggérer l’éventuelle explosion catastrophique d’une centrale. Mais il reste un thème accessoire. Il est d’ailleurs remarquable que les mouvements antinucléaires réservent leur agressivité aux centrales. productrices d’énergie, donc de richesse sociale. Ils se montrent infiniment moins actifs face à l’accumulation des armes nucléaires, directement et uniquement destinées à l’extermination massive. Comme si le complexe militaro-industriel, jadis dénoncé par un général américain qui savait de quoi il parlait, leur inspirait plus de révérence que les ingénieurs d’EDF ou du CEA.

Une autre remarque intéressante, qui me fournit la suite de cette analyse c’est que la contestation de l’électronucléaire n’a vraiment pris son essor que lors de la crise du pétrole, laquelle justifiait précisément la recherche accélérée de nouvelles sources d’énergie, mais aussi (et, tous ne le comprirent pas) marquait le début d’une atteinte profonde et durable de l’économie mondiale,

Le courant multiforme qui s’est approprié, le mot écologie - introduit il y a un peu plus d’un siècle par le biologiste allemand Haeckel pour désigner la science qui étudie les rapports des organismes avec leur habitat - s’alimente de toutes les frustrations et de toutes les souffrances nées de la maladie de notre système social. Mais en même temps il subit, sans s’en évader vraiment, la problématique propre à ce système : pour ou contre la technique, pour ou contre la science, et non pas pour ou contre les rapports de production qui engendrent la crise et empêchent de mettre la science et la technique au service du bonheur de l’homme. D’où la facilité avec laquelle dans une ambiance de malaise il entre en résonance avec les lieux communs du sous-développement culturel (« ils ont détraqué le climat avec leur bombe », « Ils nous empoisonnant avec leur chimie », etc.) résonance amplifiée par les mass media, prêts à exploiter toute idéologie contestataire qui, en dépit des apparences, ne menace pas les fondements du système.

D’où aussi l’extrême ambiguïté des actions « écologistes » : capables aussi bien de servir d’alibi et de diversion aux vrais problèmes, que d’aider à la prise de conscience des finalités inhumaines de notre société industrielle ; d’entraîner les jeunes générations dans des impasses passéistes (l’élevage des chèvres dans le Massif Central...) que de sensibiliser !’opinion à d’authentiques solutions d’avenir (l’énergie solaire).

Il est impossible d’évaluer l’apport positif et l’apport négatif du mouvement « écologiste » si l’on n’a pas présente à l’esprit cette permanente et essentielle contradiction, qui le voue à des tiraillements dont on commence à voir les effets. Cela est vrai pour l’offensive lancée contre les centrales nucléaires, étant entendu qu’il ne s’agit pas seulement ici des « écologistes » déclarés, mais de tous ceux qui, consciemment ou non, acceptent l’influence de leur mode de pensée.

Mon ambition n’est pas d’épuiser, même en le résumant, le débat sur !es avantages et les inconvénients des centrales nucléaires, Elle est d’aider à le faire sortir d’une problématique aliénante, de le dépassionner, de favoriser la quête objective de l’information et la réflexion raisonnable. Ce qui est la condition d’un choix démocratique.

Pareille entreprise ne va pas sans difficultés. Elle se heurte par définition à des attitudes déjà figées et porteuses d’une lourde charge affective, à ce que le cancérologue Maurice Tubiana, dans un livre récent auquel cette formule sert de titre, appelle Le refus du réel (R. Laffont, éd.).

On refuse le réel :

– Quand on ne convient pas que l’option « tout électrique, tout nucléaire » pour l’avenir énergétique de la France fut, quant à l’intérêt national, une erreur, comme cela avait été une erreur, un certain nombre d’années auparavant, de tout miser sur le pétrole. Mais s’agissait-il bien d’erreurs ?

– Quand on minimise à outrance des problèmes encore mal résolus, comme le devenir des résidus radioactifs à longue période ou la sûreté des réacteurs à neutrons rapides (surgénérateurs).

– Mais aussi, quand on prétend que ces problèmes sont insolubles (alors qu’ils ont beaucoup avancé) et qu’à une information sérieuse on substitue le catastrophisme et le mythe terrifiant de la nature intrinsèquement perverse et démoniaque de l’énergie nucléaire. Le mouvement antinucléaire, qui se plaint volontiers du terrorisme des pouvoirs publics, est parvenu à instaurer un véritable terrorisme intellectuel. On en arrive à ne plus oser rappeler des vérités aussi élémentaires que celle-ci : « Bon an mal an, la route tue en France plus de 12000 personnes et en laisse plusieurs dizaines de milliers estropiées à vie. La seule industrie du bâtiment sacrifie plusieurs ouvriers par jour. Le tabac est responsable d’environ les neuf dixièmes des décès par cancer bronchique. » Quiconque parle ainsi est sûr d’attirer sur lui un sourire apitoyé qui se dispense d’argumentation, quand ce n’est pas un regard soupçonneux.

Enfin, en ne prenant pas en compte les conséquences, tant sociales qu’internationales, d’un éventuel abandon ou moratoire de l’électronucléaire en France. Prise en compte qui ne préjugerait pas nécessairement de la conclusion, mais sans laquelle le débat manque de loyauté.

Essayons donc d’y voir, clair., Pour commencer, en rappelant les grandes données du problème des ressources en énergie, et en situant les perspectives de l’électronucléaire par rapport à ce qu’on appelle les « énergies nouvelles ».

Comme toute controverse qui tend à sortir de la rationalité, celle qui fait rage autour des problèmes de l’énergie entraîne de curieuses distorsions du langage. Des termes sont pris hors de leur sens, voir à contre sens, le choix ne découlant pas du contenu signifiant, mais de la résonance émotionnelle, positive ou négative. Ainsi en est-il de ces énergies « nouvelles », présentées comme une planche de salut contre le nucléaire.

Sommairement, elles relèvent de quatre têtes de chapitres - le vent (énergie éolienne), la mer (marées ou vagues), la chaleur souterraine (géothermie) le rayonnement solaire. Le vent et les vagues ne sont d’ailleurs que des formes de l’énergie solaire, qui est le moteur des mouvements de l’atmosphère. Une caractéristique commune à toutes ces énergies est qu’elles ont été connues et utilisées depuis des siècles. Et parfois pratiquement abandonnées au profit de ces sources vraiment nouvelles que furent, en leur temps, la houille et le pétrole. Sur la côte plate qui va de Paramé à Cancale les moulins à vent tombent en ruine ou, rénovés. s’intègrent à des résidences secondaires. Au sommet du Mont-Dol les curieux d’archéologie industrielle visitent un moulin moderne, classé et flambant neuf, car il ne fonctionna que peu de temps avant que ses ailes s’arrêtent pour toujours. Il fait songer à ces puissantes et très belles locomotives à vapeur, orgueil de la technique, qui roulèrent sur quelques milliers de kilomètres jusqu’à ce que l’électrification les renvoie au garage ou à la revente à l’étranger. Ailleurs en Bretagne les vestiges de vieux moulins à marée s’enfoncent dans la vase des estuaires. Mais à l’embouchure de la Rance une centrale marémotrice verse ses kilowatts au réseau d’EDF. Voilà qui pourrait situer l’affaire : ce qui est ici nouveau, ce ne sont pas les sources d’énergie, mais les techniques qui permettent de les utiliser mieux qu’autrefois.

Depuis l’antiquité, l’eau souterraine a chauffé des habitations, comme aujourd’hui à Paris, dans la Maison de la Radio, et en d’autres endroits en France et dans le monde. Au début du 19, siècle, le Dauphinois François Larderel eut l’idée d’utiliser la vapeur qui jaillit des marais bouillonnants de Montecerboli. en Toscane, pour chauffer les récipients servant à concentrer l’acide borique des marais. A l’endroit qui s’appelle maintenant Larderello, la même vapeur, depuis 1904, produit du courant électrique. La centrale actuelle a une puissance de 360 mégawatts. Elle a des sœurs en Californie, au Mexique, en Nouvelle-Zélande...

Le rayonnement solaire alimente toute vie terrestre. Le charbon, le pétrole, le bois sont du soleil en conserve. L’agriculture n’est qu’un moyen de capter cette énergie, et il y a longtemps qu’elle utilise l’effet de serre pour accroître artificiellement la part qui en est retenue par les végétaux. Les cuiseurs, les tours solaires existent depuis des décennies.

Le mot nouveau est donc mal venu, s’il veut qualifier la nature des sources en cause. Le constater n’est pas une vaine querelle de vocabulaire, car il n’est pas venu pour rien. Par ses connotations il rejoint une volonté de refus, de rupture, de changement, d’espoir en un avenir différent, née de la crise présente de nos sociétés, et que le courant dit écologique, spécialement dans sa composante antinucléaire, tend à capitaliser. Outre sa coloration révolutionnaire, le caractère de nouveauté sous-tend une argumentation : s’il existe des énergies disponibles non encore exploitées, elles s’offrent comme une alternative à l’énergie nucléaire, cette invention diabolique, ce mal absolu.

Il se trouve que si une énergie mérite l’épithète de nouvelle, c’est bien celle que l’on tire du noyau atomique. Son existence même était inconnue au début du siècle, et il n’y a pas quarante ans que les physiciens l’ont maîtrisée. Cet attribut de nouveauté n’implique pas qu’elle constitue la meilleure solution. Ce que je voudrais mettre en lumière, c’est qu’un tel critère n’a pas sa place dans le débat, où on l’a introduit subrepticement à la manière des artifices de la publicité commerciale (qui elle aussi, use et abuse de l’étiquette « nouveau »). S’il devait être retenu, il ne pourrait jouer qu’en faveur de l’énergie nucléaire, dont la découverte tiendra peut-être autant de place, pour les historiens futurs de notre espèce, que celle de l’hominidé qui, entrechoquant deux silex, fit jaillir le feu d’un tas de feuilles sèches.

On parle aussi d’énergies douces, à la suite de quelques auteurs anglo-saxons (soft energy). Adjectif sécurisant, évocateur de calme, d’éloignement des nuisances de la civilisation industrielle. Justifié pour le captage d’eau à 40-75°C, comme celle des nappes du bassin parisien : ce qu’on appelle la géothermie basse énergie. Quant aux centrales à haute énergie, productrices d’électricité, comme à Larderello, elles créent un environnement dont le moins qu’on puisse dire est qu’il ignore la douceur. Pour qu’une installation transformant de la chaleur en électricité ait un rendement acceptable, elle doit disposer de ce que les thermodynamiciens appellent une source froide. Dans les régions à gradient géothermique élevé (c’est-à-dire où la température s’élève très vite avec la profondeur), il est difficile de trouver de l’eau froide. On construit donc de gigantesques tours de refroidissement (semblables à celles des centrales nucléaires éloignées des grands fleuves ou de la mer), que surmontent d’épais panaches de condensation. En plus, la purge nécessaire des forages d’eau surchauffée, qui dure plusieurs semaines ou plusieurs mois, fait autant de vacarme qu’un Boeing 747 au décollage. Dans quelques forages pratiqués en Italie. l’eau a jailli à une vitesse de l’ordre de Mach 1,5 (une fois et demie la vitesse du son). Les ondes de choc se voyaient sur le jet, et l’on ne pouvait s’en approcher sans se boucher les oreilles.

Dans des régions à gradient géothermique élevé mais dépourvues de nappes d’eau souterraine, on trouve à faible profondeur des roches sèches très chaudes. On a songé à les fracturer pour y créer des réseaux de circulation, soit par injection d’eau sous pression, soit par des charges explosives. Or de telles roches ne se trouvent que dans des zones de fragilité de l’écorce terrestre. Il n’est pas exclu que des tentatives de ce genre déclenchent des séismes.

Les machines captant l’énergie du vent pour en faire de l’électricité sont, elles aussi, terriblement bruyantes. Pour fournir les 1 000 mégawatts correspondant à la puissance d’une centrale nucléaire, il faudrait quelque 1 200 générateurs de la dimension du prototype expérimenté par EDF, entre 1958 et 1960, à Nogent-le-Roi, et dont l’hélice avait 35 m de diamètre. Le bruit - ronflements et sifflements - équivaudrait à celui d’une effroyable tempête, avec ses paroxysmes et ses chutes, plus difficiles à supporter que la sonorité continue d’un moteur. Aux Pays-Bas, patrie des moulins à vent, des essais de centrales éoliennes ont été abandonnés... sur l’intervention des mouvements écologistes.

Seules les centrales solaires peuvent prétendre à un brevet de douceur, surtout celles qui, grâce à des photopiles, convertiront directement l’énergie lumineuse en énergie électrique, sans avoir besoin de turbines ni d’alternateurs.

De toutes les qualités que l’on prête un peu vite à ces sources énergétiques, la plus fallacieuse est la gratuité. Le soleil, le vent, l’eau chaude profonde, les marées, tout cela nous serait offert généreusement par la Nature (avec un grand N). Nous n’aurions qu’à puiser dans le trésor. Eh oui ! Encore faut-il capter l’énergie, ce qui ne peut se faire sans un matériel approprié, lequel n’est pas gratuit : aérogénérateurs, foreuses, batteries de miroirs paraboliques, photopiles. Et pour les usages industriels, de loin les plus gros consommateurs, lui donner une forme appropriée, c’est-à-dire, dans presque tous les cas, en faire du courant électrique. Donc, sauf pour les centrales à photopiles, alimenter des turboalternateurs, comme dans n’importe quelle centrale classique ou nucléaire. Parler d’énergie gratuite n’a pas de sens. Le charbon et le pétrole sont tout aussi gratuits, puisqu’ils existent sans qu’on ait à les fabriquer ; c’est l’extraction des calories ou des kilowatts qui, en aucun cas, n’est donnée en cadeau.

Cette mise au point, ne vise aucunement à exclure de nos perspectives ces sources d’énergie qui ne sont ni nouvelles, ni toujours douces, et à coup sûr jamais gratuites, mais seulement à débarrasser le débat des nuées dont l’obscurcit la mystique néo-rousseauiste.

La crise de l’énergie

Le quadruplement rapide du prix du pétrole, après la guerre du Kippour, a catalysé une prise de conscience, ou plutôt une sorte de panique devant des problèmes que les experts discernaient déjà depuis plusieurs années. Depuis la dernière Guerre mondiale, les nations industrielles du monde occidental ont assis leur essor économique sur l’exploitation des champs pétrolifères du Moyen Orient, dont elles achetaient la production à bas prix. C’est fini pour toujours. Les détenteurs du trésor savent désormais se faire payer, et au besoin serrer l’étrangleur sur le robinet. Ce qui entraîne pas mal de conséquences politiques (voire, potentiellement, militaires).

Du coup, on s’inquiète d’échéances moins proches, quoique aussi inéluctables et depuis longtemps annoncées par les géologues. Les ressources de la planète en combustibles fossiles ne sont pas inépuisables. Un jour viendra où nous ne trouverons plus de pétrole ni de gaz naturel, plus de charbon. Bien avant qu’ils manquent tout à fait, leur prix sera insupportable, à la fois parce que le décalage ira s’accentuant entre les disponibilités et les besoins, et que l’exploitation sera devenue de plus en plus onéreuse (schistes bitumineux, forages en eau très profonde, filons étroits, etc.)

L’alerte de 1973 passée - l’Europe s’était vue à la veille d’un blocus pétrolier - on a un peu oublié les échéances naturelles. La crainte d’une disette d’énergie a été estompée par le ralentissement de la croissance et par une surproduction pétrolière très provisoire, puisque déjà elle prend fin. Les avertissements des experts ont pris pourtant un ton dramatique. Un rapport élaboré par 35 d’entre eux, appartenant à 15 pays différents, est publié en mai 1977 sous l’égide du MIT (Institut de technologie du Massachusetts. Le professeur Wilson, qui dirigeait les travaux, déclare. « Le monde libre doit réduire de manière draconienne sa demande croissante d’énergie et abandonner massivement le pétrole, pour lui substituer d’autres sources d’énergie. » Faute de mesures d’urgence, ce sera, prédit-il, « la catastrophe ».

Ces prévisions sont confirmées par tous les services de recherche d’organismes publics ou privés - OCDE, Agence internationale pour l’Énergie Atomique sociétés pétrolières, EDF. En septembre 1977, la Conférence mondiale de l’Énergie, réunie à Istanbul, entend un rapport de l’université de Cambridge : en l’an 2020, la demande mondiale d’énergie sera de 44 milliards de tep (tonnes d’équivalent pétrole) soit sept fois supérieure à la consommation de 1975. Or les capacités de production d’hydrocarbures plafonneront dès 1985-95. Les frais de prospection seront alors doubles de leur valeur actuelle ; Pétrole et gaz seront à la fois rares et chers. Il sera préférable de les réserver aux usages dans lesquels ils ne sont pas (ou sont difficilement) remplaçables : pétrochimie et transport automobile.

En 1978, la France aura consommé, en énergie primaire (c’est-à-dire non transformée en électricité), environ 185 millions de tep, en électricité, 223 milliards de kwh. Les prévisions les plus récentes (août 1978) pour l’avenir jusqu’en l’an 2020 se fondent sur l’extrapolation, jugée, réaliste, de la tendance actuelle au ralentissement de la croissance et, sur l’évolution démographique prévue par l’INSEE. Elles se situent entre, une hypothèse « haute » - tassement léger du taux de croissance avec maintien d’un effort de relance économique - et une hypothèse « basse » : économie massive d’énergie et taux de croissance relativement bas. En 1990, là demande en énergie primaire serait ainsi comprise entre 240 et 270 millions de tep ; en électricité, entre 410 et 461 milliards de kWh. En l’an 2000, ces chiffres passent respectivement à 300 - 360 millions de tep et 555 - 662 milliards de kWh. En 2020, à 345 - 460 et 760 - 1010. Autrement dit, dans une vingtaine d’années, les besoins auront presque doublé et, dans quarante ans, triplé ou quadruplé. Et ce, en admettant la permanence d’un taux de croissance faible, autrement dit, dans notre contexte socio-économique, la persistance du chômage structurel.

Il y a deux ans, au cours d’un débat sur l’énergie, j’ai entendu un responsable écologiste, doux mathématicien au regard candide, proposer de revenir au niveau de consommation de 1970, moyennant quoi il n’y aurait plus de problème. Il faut une superbe indifférence à la démographie, à l’économie politique, à la sociologie, pour ignorer qu’un tel retour en arrière, à supposer qu’il soit accepté, entraînerait, outre une chute brutale du niveau de vie, le triplement ou le quadruplement de l’effectif des sans-emploi, avec les effets qu’on peut imaginer.

Diminuer le besoin d’énergie en réduisant le gaspillage ?

C’est souhaitable, mais dans notre type d’économie les limites d’un tel effort seront vite atteintes. Quel appel au sens civique obligera les industriels à ne plus produire volontairement des objets à durée de vie limitée, comme c’est souvent le cas actuellement ? Même dans une économie totalement dirigiste, les économies, ne feraient d’ailleurs que retarder les échéances énergétiques.

Renoncer à la civilisation industrielle, filer la laine, s’éclairer au lumignon, élever des chèvres ? Ainsi le suggèrent quelques-uns qui, dans un living bien chauffé, cultivent le fantasme d’un âge d’or préindustriel. Mais cet âge n’a pas existé. Même l’Europe du « grand » siècle était celle des famines et des épidémies. Que dire aujourd’hui de ces pays du tiers-monde où des millions d’humains crèvent de faire de l’« écologie » sans le savoir !

Par quoi donc remplacer ce pétrole qui va tarir ?

Si ni le vent, ni l’onde océanique, ni le rayonnement du Soleil ne sont nouveaux, ils demeurent, pour notre espèce, éternels. La chaleur du globe aussi, encore qu’une nappe souterraine, quand on en a soutiré les calories, risque d’attendre des siècles pour recouvrer sa température.

Que peut-on finalement, sans rêver les yeux ouverts, espérer de ces sources d’énergie ?

La géothermie haute énergie, productrice d’électricité, n’est accessible qu’en quelques lieux privilégiés, dont aucun n’est connu en France. La géothermie basse énergie chauffe déjà des groupes d’habitations. Elle pourra s’étendre à d’autres, quand on aura modifié les canalisations du chauffage urbain.

Les sites où l’on peut exploiter les marées sont eux aussi en nombre limité. Celui de la Rance est déjà équipé. Le grand barrage de la baie du Mont Saint-Michel, s’il est un jour construit, fournira quelques milliers de mégawatts, ce qui n’est pas négligeable ; mais rien de plus.

Le vent, lui, souffle un peu partout. il lui arrive même de souffler trop fort, jusqu’ici, il a méchamment cassé tous les aérogénérateurs expérimentaux de taille pré-industrielle. Quand les ingénieurs auront surmonté cette difficulté, il restera à trouver un moyen de stocker une énergie aux sautes brutales et imprévisibles, et des sites pour des champs d’éoliennes vrombissantes.

Toutes ces ressources sont à développer, mais elles ne seront qu’un appoint.

Avec le solaire, on va plus loin. Il n’est pas inconcevable que dans les millénaires à venir, l’humanité technicienne se nourrisse exclusivement de l’énergie rayonnée par son étoile. Mais nous sommes en 1978. Le soleil, en France, chauffe quelques maisons. Moins qu’on ne pense : les constructeurs de dispositifs agréés reçoivent plus de curieux que d’acheteurs, il faut changer les habitudes, vérifier à l’usage si l’étanchéité, le dépoussiérage des capteurs n’entraînent pas trop de frais d’entretien. Construire des maisons solaires, autrement qu’en prototypes. C’est commencé dans quelques villes, comme Grenoble. Il faudra un recul de quelques années pour juger l’expérience. La transformation des maisons anciennes ne peut guère être généralisée sans des frais énormes, et bien des déceptions. Mais le vrai problème, c’est la production d’électricité. D’ici quelques années, nous verrons fonctionner les premières centrales solaires expérimentales, à miroirs ou à photopiles. Nous saurons si, vers l’an 2000 ou 2020, cette ressource pourra commencer à être exploitée industriellement de façon rentable.

Mais en attendant ?

A Istanbul les techniciens du salaire ont admis, avec tous les autres experts, que l’ensemble des énergies renouvelables pourrait assurer, en 2020, environ 15 p. cent de l’énergie primaire totale (dont il reste moins de la moitié pour la part transformée en électricité). Et ils ont souscrit à l’appel dramatique lancé pour l’accroissement de la production de charbon, et surtout pour l’accélération des programmes électronucléaires.

Les Américains sont les seuls à disposer de gisements de charbon exploitables à un coût non prohibitif. Pour la France (et pour des pays comme l’Allemagne Fédérale et le Japon) le choix, dans l’immédiat, et pour le demi-siècle à venir, est entre le nucléaire et une dépendance de type colonial, aggravée par la disette mondiale d’énergie. Tels sont les faits. ils ne dispensent pas de chercher ce qu’il peut y avoir de vrai dans la propagande antinucléaire. Les centrales à uranium sont-elles les cavernes du diable ?

L’agitation antinucléaire

Octobre 1977 : sur le chantier de la centrale nucléaire d’EDF à Gravelines (Nord) on ne retrouve pas, à la place où elle avait été déposée, une valise renfermant un appareil destiné à contrôler les soudures. Or il comporte, dans un cylindre d’acier, une petite quantité d’iridium 192, un radio-isotope émetteur d’électrons assez peu énergétiques et de période 70 jours. Les conducteurs de travaux s’en servent sans précaution particulière. La voleur éventuel ne risque guère d’accident, à moins bien sûr qu’il lui prenne fantaisie d’extraire le cylindre et de le promener entre peau et chemise.

Si ce mince événement s’était produit sur quelque autre chantier, il n’aurait même pas été mentionné dans la presse, Mais on est sur le terrain d’une future centrale EDF. Radioactivité, énergie nucléaire : le rapprochement est vite fait. Le comité antipollution de Dunkerque alerte la population et exige l’ouverture d’une enquête « dont les résultats devraient être rendus publics ».

Novembre, sur le marché de Meulan (Yvelines) les ménagères découvrent un fût bétonné et marqué du symbole de la radioactivité. Panique, appel aux pompiers qui enlèvent l’objet et, dans leur caserne avec les instruments dont ils disposent, diagnostiquent une radioactivité « quasi nulle ». La préfecture alerte cependant, comme il est normal, le Service central de protection contre les radiations ionisantes. Transporté dans un laboratoire du CEA, le fût est ouvert. Il contient du sable. Aucune trace de radioactivité.

La clé du mystère serait-elle dans ce titre d’un quotidien du matin « Le fût de Meulan : un canular ? » Mais ce journal est connu pour mener en permanence une campagne contre les centrales nucléaires. Il n’a pas manqué, pendant plusieurs jours, de monter en épingle l’affaire de Meulan. Alors il assortit sa mise au point d’un commentaire ambigu : « Tout de même, une question se pose : pourquoi observait-on un silence si prudent à la mairie, à la préfecture, au début de la semaine ? Y aurait-il tant de containers baladeurs ? »

C’est (malheureusement) presque une règle dans la presse : on ne doit pas reconnaître trop nettement qu’on s’est trompé ou qu’on a été trompé. Alors on chipote sur le rétablissement de la vérité et l’on tâche de maintenir un doute. Comment, dans ce cas précis, les autorités auraient-elles pu dire quoi que ce soit avant de connaître les résultats de l’expertise ?

Elles se sont d’ailleurs manifestées aussitôt après, en la personne du maire, qui a déclaré : « Il est scandaleux qu’un bidon contenant des déchets radioactifs puisse tomber d’un camion en pleine ville, alors que les autorités municipales ne sont même pas prévenues du passage d’un véhicule transportant un tel chargement. » L’enquête n’a pas établi que le fût est tombé d’un camion, ni qu’il est radioactif.

On est en présence d’une crainte déraisonnable, obsessionnelle de tout ce qui touche à l’énergie nucléaire ou à la radioactivité. Et aussi d’un certain manque d’information. Les déchets à forte radioactivité, dont la dispersion dans l’environnement doit bien sûr être rendue impossible ne sont pas transportés dans de simples fûts, mais des « châteaux » de plomb et d’acier conçus pour résister aux chocs les plus violents. En France, tout transport de matière nucléaire dont la radioactivité dépasse 30000 curies, exige une approbation de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, et un avis préalable à la direction de la sécurité civile du ministère de l’intérieur.

Il n’y a eu en France aucun accident de transport de combustibles irradiés (qui contiennent notamment du plutonium). Quelques incidents ont eu lieu avec des matières à faible activité, comme des concentrés d’uranium, ou lors de la manipulation de radioéléments. Aucun de ces incidents n’a entraîné de contamination du public.

L’existence d’une frayeur diffuse et de parti-pris passionnels ne rend ni facile ni agréable l’information sur I’électronucléaire. EDF, service public, est accusée de refuser cette information, de cacher la vérité, de « refuser le débat ». Quand elle organise des conférences ou diffuse un matériel scolaire avec diapositives, on parle de lavage de cerveau et de matraquage. Que faire ?

La situation est encore plus bloquée dans la presse et les autres moyens de communication de masse. L’un des principaux objectifs visés est d’accrocher le lecteur ou l’auditeur-téléspectateur. Un moyen de l’atteindre est d’entrer en résonance avec ses angoisses profondes. Toute nouvelle pouvant jouer ce rôle sera donc majorée, amplifiée, déformée.

Un incident banal, même n’ayant pas entraîné de dommage corporel et n’ayant pas de rapport avec la radioactivité, est assuré d’un gros titre pourvu qu’on y trouve les mots centrale nucléaire. L’émulation et la surenchère s’en mêlent. Dans ce domaine, il semble qu’il soit loisible d’écrire à peu près n’importe quoi, même dans les journaux réputés pour leur sérieux. Dans un quotidien du soir on pouvait lire récemment que la mine de sel d’Asse, en Allemagne fédérale, où l’on stocke définitivement des déchets radioactifs, n’est fiable géologiquement « que sur des périodes relativement courtes, de l’ordre de huit à neuf cents ans » et que « certains déchets peuvent émettre des radiations mortelles pendant dix-sept millions d’années ».

Les couches géologiques qui renferment le gisement de sel d’Asse n’ont pas bougé depuis des millions d’années. La présence du sel indique aussi l’absence de toute infiltration d’eau. Stables pendant si longtemps, ces formations le resteront encore bien après que la radioactivité des déchets : qu’on y déposé aura décru jusqu’à des valeurs négligeables. Leur fiabilité géologique s’évalue en centaines de milliers ou en millions d’années. Parler de 8 à 900 ans n’a pas de sens. C’est à peu près comme si l’on supposait que dans le même laps de temps l’érosion aura aplani le Mont Blanc.

Quant aux dix-sept millions d’années pendant lesquels « certains déchets peuvent émettre des radiations mortelles », la précision du chiffre laisse rêveur. Pourquoi dix-sept millions, plutôt que douze ou quarante ? Naturelle ou artificielle, la radioactivité, abandonnée à elle-même, décroît de façon régulière dans le temps. Sur 1 kg de plutonium 239, le plus fréquemment mis en cause des radioéléments présents dans les déchets, 500 g se seront désintégrés au bout de 24 000 ans. Encore une fois cette durée, et il n’y aura plus que 250 g, et ainsi de suite. On calcule aisément qu’en 900 000 ans il ne restera même pas 4 grammes et au bout d’un million d’années, moins de 1 milligramme !

On appelle demi-vie ou période, le temps nécessaire à la désintégration de la moitié des atomes présents dans une quantité quelconque d’un corps radioactif. Parmi les radioéléments à activité notable qui se créent au sein d’un réacteur, seul le neptunium 237, de période 2,1 millions d’années, peut subsister après 17 millions d’années en quantité appréciable : environ les quatre millièmes de la masse initiale. Mais il se trouve que cet isotope n’a pas à être enfoui avec les déchets. Extrait (en même temps que le plutonium) du combustible usé, il peut être transformé par irradiation en plutonium 238, radioactif à courte période (90 jours), qui sert comme source d’énergie dans des générateurs d’électricité pour engins spatiaux

Les risques de l’électronucléaire

On trouvera peut-être un peu longue cette insistance sur des bévues relevées dans un article de presse. Il faudrait pourtant citer encore une allusion au danger des immersions, procédé de stockage que la France ne pratique plus depuis longtemps. Ce texte est exemplaire d’une désinformation qui alimente le refus inconditionnel de l’électronucléaire, aux lieu et place d’une volonté collective de comprendre et de contrôler une des plus grandes mutations de la civilisation industrielle.

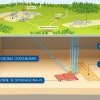

Il est vrai que l’élimination des déchets à haute activité n’a pas encore reçu de solution définitive. L’idéal serait leur destruction. Elle n’est pas chimérique. On a vu, par l’exemple du neptunium, que certains éléments à longue période peuvent, par irradiation. être transformés en éléments à vie brève, qui ne laissent au bout de peu de temps qu’une « cendre » non radioactive. Bien des découvertes et des inventions sont encore à faire. Mais on entrevoit déjà que certains types de réacteurs - en particulier les surrégénérateurs - pourraient jouer ce rôle d’incinérateurs de déchets radioactifs.

Autre solution éventuelle l’immersion. S’il n’est pas souhaitable de la poursuivre dans les conditions où elle a été tentée, les progrès de l’océanographie, en élucidant les mécanismes récemment découverts de la tectonique des plaques, mettront en évidence les zones où le fond de l’océan s’enfonce sous une plaque continentale. Les déchets qui y seraient immergés seraient bientôt entraînés par le tapis roulant de l’écorce terrestre et disparaîtraient dans l’immense réservoir de la radioactivité interne du globe.

Dans l’immédiat, on recourt à des modes provisoires de stockage qui ne grèvent aucune des solutions envisageables dans l’avenir. Tel est le cas pour les déchets de haute activité constitués par les éléments de combustible retirés du réacteur après quelque trois ans d’usage. Ils contiennent, avec un reste d’uranium non consommé :

1) Des produits d’activation, c’est-à-dire des éléments divers que le flux de neutrons a rendus radioactifs. La plupart ont des périodes mesurées en heures ou en jours. Toutefois le tritium a une période de 12 ans.

2) Des produits de fission, issus de la fragmentation des noyaux du combustible (uranium, éventuellement plutonium). A côté de ceux dont la période est courte ou relativement courte, on y retrouve la tritium et aussi le krypton 85 (10,7 ans), le strontium 90 (28 ans), le césium 137 (37 ans), l’iode 129 (16 millions d’années). Ce sont des corps à radioactivité bêta (émetteurs d’électrons).

3) Des éléments transuraniens, n’existant pas dans la nature, dont divers isotopes de plutonium, de neptunium, d’américium, tous émetteurs de particules alpha (les plus dangereuses) et quelques-uns à très longue période.

L’activité de ces éléments (dont certains n’existent qu’à l’état de traces) est très inégale. Sur une tonne de combustible traité, celle des transuraniens représente 130000 curies (1 curie = 37 milliards de désintégrations par seconde), celle du krypton 11 000 curies. Celle du tritium 700 et celle de l’iode 129 seulement 0,037.

Les déchets sont plongés d’abord dans une piscine où, en quelques mois, ils perdent 98 p. cent de leur radioactivité par désintégration des éléments à période courte. Puis, concentrés et calcinés, ils sont incorporés à une pâte de verre qu’on coule dans des fûts d’acier. Ceux-ci sont entreposés dans des fosses bétonnées d’où la chaleur engendrée par la radioactivité est évacuée par convection ou ventilation. Le stockage en fosses durera une vingtaine d’années après quoi la radioactivité ayant suffisamment décru pour ne pas risquer de détruire le verre, on pourra envisager un stockage définitif.

Ce qui vient d’être dit n’épuise certes pas les problèmes posés par la radioactivité des matériaux de l’industrie nucléaire. On a pris pour exemple celui des combustibles irradiés parce qu’il est de loin le plus sérieux - peut-être le seul vraiment sérieux. Mais il suffit de le tracer à grands traits pour comprendre les conclusions formulées, en Septembre 1977, par les experts de l’OCDE : les méthodes actuelles de stockage des déchets sont sûres, mais si l’on veut éliminer définitivement de la biosphère les transuraniens à longue période, afin de ne pas léguer à nos descendants un stock encombrant, il faudra renforcer les recherches en cours avant de décider, à l’échelle internationale, de la meilleure solution. Que les données disponibles n’autorisent pas encore le choix ne signifie pas l’impossibilité d’une telle solution, alors que plusieurs procédés sont déjà conçus, dont certains à l’essai, et qu’on peut raisonnablement espérer que le progrès de la science en apportera d’autres.

L’autre péril le plus souvent allégué est celui des accidents de réacteurs nucléaires. Le spectre d’Hiroshima pèse sur l’énergie de fission Comme un péché originel. Mais en aucun cas une centrale ne peut exploser comme une bombe. Dans celle-ci la matière fissile doit être presque pure (au moins 90 p. cent), assemblée dans un temps très court en masse critique et maintenue en un ensemble compact, afin d’obtenir une fission en chaînes quasi-instantanée de toute la masse, libérant le maximum d’énergie dans le minimum de temps. Aucune de ces conditions n’est réalisée dans un réacteur nucléaire, Un emballement accidentel de la fission pourrait seulement, par élévation excessive de la température, entraîner des destructions avec libération de matières radioactives.

Toute centrale comprend, à tous les niveaux, des systèmes de surveillance destinés à détecter sans délai tout incident ou anomalie de fonctionnement, même mineurs, ainsi que des dispositifs (soit permanents, soit déclenchés automatiquement ou sur décision humaine) propres à stopper l’anomalie ou à en réduire les effets. Tous ces systèmes sont redondants, c’est-à-dire qu’il en existe plusieurs pour chaque anomalie prévisible, le non-fonctionnement de l’un d’entre eux n’entraînant pas de conséquence.

Depuis 1971, le programme français repose sur les centrales à eau ordinaire et combustible enrichi à environ 3,5 pour cent de matière fissile. Le bioxyde d’uranium est enfermé dans une gaine métallique qui retient les produits de fission et constitue une première barrière de protection. La deuxième barrière est l’enveloppe du circuit d’eau de refroidissement, en acier de 10 à 25 cm d’épaisseur. Le tout est enfermé dans une troisième barrière, l’enceinte de confinement, en béton.

Tous les incidents imaginables ont été étudiés, souvent expérimentés sur des réacteurs construits à cet effet. Telle est une éventuelle perte de l’eau de refroidissement par rupture de la cuve ou d’une tuyauterie. La première conséquence serait l’arrêt immédiat de la réaction en chaînes, en dehors même de toute intervention, car la présence de l’eau est nécessaire pour ramener les neutrons à la vitesse où ils réagissent avec le combustible fissile. Un circuit de refroidissement auxiliaire entrerait immédiatement en action pour empêcher le cœur du réacteur de fondre sous l’effet de la chaleur résiduelle. A supposer (car on a tout supposé) que ce dispositif à son tour soit en panne, la troisième barrière empêcherait la radioactivité du combustible fondu de se répandre au dehors.

Aux réacteurs à eau succéderont peut-être, vers la fin du siècle, les surrégénérateurs, dont il n’existe encore en France qu’un prototype de taille pré-industrielle (Phénix). Les problèmes de sûreté ne sont plus ici tout à fait les mêmes : densité de puissance plus élevée, combustible plus enrichi (à 25 p. cent), et comme fluide réfrigérant le sodium fondu, qui doit éviter tout contact avec l’air comme avec l’eau. Sur Phénix, des fuites de sodium - non radioactif - ont provoqué au niveau des générateurs de vapeur des débuts d’incendie, vite maîtrisés. Ils ont conduit à réviser la conception d’une partie des échangeurs et à accentuer les recherches sur les moyens d’éteindre les feux de sodium. C’est le même genre d’accident, survenu en URSS, qui avait été présenté comme une explosion. Il s’agit là d’une maladie d’enfance des surrégénérateurs, comme en connaissent bien des technologies nouvelles, et qui semble déjà dépassée.

Plus sérieuse - mais aussi plus hypothétique - serait une élévation brutale de la réactivité, donc de la puissance, qui résulterait par exemple d’une panne simultanée des pompes de circulation du sodium dans le cœur et du système d’arrêt du réacteur. L’élévation de température pourrait déclencher une succession de phénomènes difficiles à maîtriser, entraînant une nouvelle augmentation de la réactivité. C’est la fameuse excursion de Puissance, accident majeur aboutissant à la destruction du réacteur, mais fort différent de l’explosion d’une bombe ! Pour parer à une telle éventualité, les surrégénérateurs sont dotés d’une enceinte supplémentaire de confinement, qui constitue une quatrième barrière, dont l’épaisseur de béton est calculée en fonction du dégagement d’énergie prévisible.

Les techniciens du nucléaire s’entendent souvent demander - pouvez-vous nous garantir que telle installation ne présente aucun risque ?

Il n’existe pas d’activité humaine exempte de risque : traverser la rue, c’est accepter le risque d’être renversé par une voiture. L’appréciation d’un risque est liée d’une part à la probabilité d’un accident, d’autre part à la gravité des conséquences possibles. Pour les accidents de la circulation, les données statistiques autorisent des prévisions qui servent de base aux calculs des compagnies d’assurances. Pour les accidents de réacteurs à eau ordinaire, une enquête a été effectuée par le MIT (Institut de Technologie du Massachusetts) sous la direction du professeur Rasmussen, pour le compte de la commission américaine de l’énergie atomique. Ses conclusions se résument ainsi : « la probabilité d’un accident de réacteur nucléaire est plus faible que celle de nombreux accidents non nucléaires tels qu’incendies, explosions, affluents chimiques, ruptures de barrages, catastrophes aériennes, séismes, typhons » les conséquences d’un accident de réacteur nucléaire sont (ou plutôt « seraient ») en moyenne moins importantes que celles des accidents non nucléaires. Sur 100 réacteurs installés, la probabilité d’un accident causant 100 morts est de 1/10000, par an. Autrement dit, sur 100 réacteurs en fonctionnement on pourrait s’attendre à un accident causant 100 morts tous les dix mille ans.

Bien entendu, le rapport Rasmussen est la cible d’un tir à boulets rouges de la part des mouvements antinucléaires. Un des reproches qu’on lui fait est de comparer des probabilités connues (les accidents non nucléaires) à d’autres pour lesquelles on ne dispose encore que d’hypothèses. L’argument ne se retourne-t-il pas contre ses auteurs ? Il y a aujourd’hui dans le monde plus de 200 centrales nucléaires en activité, qui totalisent une expérience de plus de 500 « années-réacteur ». Or. sur ce nombre parfaitement significatif au point de vue statistique, on n’a enregistré, dans ces centrales, à la date où ces lignes sont écrites (fin novembre 1978) aucun accident dû à la fission de l’uranium ayant entraîné de dommages corporels, ni dans le public, ni dans le personnel d’exploitation. Pas un seul.

Telle est la simple vérité.

Cela ne signifie pas qu’il ne reste pas de problèmes à résoudre, comme le destin à long terme des déchets à haute activité, ou aujourd’hui même la protection du personnel dans les usines de retraitement des combustibles.

Cela ne signifie pas davantage, en soi, que le développement du nucléaire soit la seule issue qui s’offre à notre civilisation. Mais un débat rationnel doit être débarrassé des mythes. L’image qui fait des centrales nucléaires des antichambres de l’enfer est un mythe.

Le dépôt, chez le directeur d’EDF, d’une charge explosive qui par chance ne fit que de gros dégâts matériels, fut revendiqué téléphoniquement par un prétendu « Comité d’action contre les crapules atomiques ». Les associations écologistes qui ont pignon sur rue condamnèrent l’attentat. Il est sûr que non seulement elles y étaient étrangères en tant qu’organisations, mais encore qu’aucun de leurs dirigeants, individuellement, n’aurait pu projeter cette tentative criminelle. Celle-ci n’en constitue pas moins un des effets extrêmes des campagnes d’excitation qui dénoncent EDF comme l’ennemi public N° 1. Et les nombreuses destructions de pylônes ou de matériels divers sur des chantiers de centrales n’ont pas toujours suscité d’aussi clairs désaveux.

La pureté d’intentions, chez les militants « antinucléaires », n’empêche pas qu’il faille s’interroger, et sur la qualité scientifique de leurs arguments, et sur les conséquences réelles de leur action, dans le contexte national et mondial présent.

Électricité de France est maître d’œuvre et exploitant des centrales nucléaires. Elle ne les construit pas elle-même, pas plus qu’elle ne produit le combustible qu’elles consomment. Elle s’adresse pour cela à l’industrie privée, plus ou moins liée aux grandes firmes américaines, spécialement à Westinghouse. L’enchevêtrement des sociétés et de leurs filiales avec leurs prises de participation réciproques, est tel qu’il est difficile de le représenter autrement que par un organigramme touffu, où l’on retrouve partout des « grands » comme Péchiney-Ugine-Kuhlmann (PUK), Rothschild, Paribas, Suez, Creusot-Loire (groupe Empain-Schnelder), la Compagnie Générale d’Électricité (CGE), etc.

L’activité des industriels - on ne saurait le leur reprocher puisque c’est dans la nature actuelle des choses - est gouvernée par la recherche du profit et non par des soucis d’intérêt général. Celui-ci, en ce qui concerne les exigences de sûreté, est représenté par EDF, qui impose au constructeur des règles très strictes de fabrication et de contrôle des pièces, notamment pour les cuves et les circuits primaires des réacteurs.

Tirer à boulets rouges sur l’organisme public, c’est - quels qu’en soient les défauts et l’inévitable dépendance à l’égard du pouvoir - contribuer à affaiblir la structure qui peut faire en sorte que la sûreté des centrales ne soit pas menacée par les lois de l’économie de marché.

Le refus total de l’électronucléaire est voué à l’échec : la pression de la nécessité, dans la plupart des états européens, au Japon et dans nombre d’autres pays, emportera toutes les résistances, quelle que soit la couleur politique des dirigeants, En Suède, on voit le chef du parti qui mené une campagne électorale antinucléaire ruser avec ceux qui l’ont porté au pouvoir et poursuivre en fait la politique énergétique de sas prédécesseurs. En Autriche, le chancelier social-démocrate, battu d’extrême justesse dans le référendum sur le nucléaire, se garde bien d’ordonner la destruction de la centrale qui venait d’être achevée et la met en conserve en attendant le retour au bon sens. L’Allemagne fédérale, après une bataille de retardement, entame la construction de son premier grand surrégénérateur. La Roumanie commande une dizaine de centrales...

Le pire sans doute serait que l’humble piétaille des défenseurs de l’environnement, quand elle aura compris qu’en la lançant contre les centrales électronucléaires on l’a fourvoyée dans un combat impossible, se décourage et abandonne toute vigilance. Car il est vrai que seul un contrôle de toute la nation peut empêcher que des considérations de rentabilité à court terme :

– conduisent à vendre à l’étranger des centrales nucléaires sans s’assurer que les pays acheteurs disposent de techniciens qualifiés pour les exploiter sans danger, que leur motivation réelle n’est pas de produire du plutonium à des fins militaires, enfin que la région où les centrales doivent être implantées ne présente pas de risque sismique (cas de l’Iran) ;

– réduisent les investissements nécessaires pour la sécurité de la population et des travailleurs, la gestion des déchets radioactifs, le démantèlement des centrales déclassées.

Le nucléaire n’est pas la seule technologie qui soulève de semblables problèmes : l’exploitation sauvage des gravières et des carrières a parsemé de plaies le paysage français, et de temps à autre une maison récemment construite s’effondre dans quelque cavité oubliée. Les fumées de fluor ont dévasté la Maurienne. La liste est interminable des nuisances que notre société industrielle a infligées et continue trop souvent d’infliger à la biosphère. Sur ce point la prise de conscience suscitée dans l’opinion par les courants écologistes est salubre. Elle restera inefficace si elle persiste à se tromper d’objectif.

Si, pour arrêter les ravages de l’acide fluorhydrique dans la forêt savoyarde, on avait proposé d’interdire la fabrication de l’aluminium, les ravages se seraient poursuivis, pour la bonne raison que la fabrication n’aurait pas été arrêtée. La solution était d’imposer des mesures limitant les effluents fluorés. Comme aujourd’hui, pour la même industrie, avec les fameuses boues rouges qui polluent la Méditerranée. Si, ainsi qu’il est permis de le penser, la civilisation industrielle doit connaître une phase électronucléaire comme elle a traversé des phases charbon et pétrole, la problématique n’a pas changé. Ou bien s’opposer à la mutation au nom d’une mystique néo-rousseauiste, ou bien peser autant qu’on le peut pour qu’elle respecte et serve l’intérêt collectif. Cette seconde attitude peut paraître moins facile. Elle ne fait pas miroiter de solution miracle, elle exige une lutte constante.

Atome, charbon, pétrole

Au cours d’une réunion privée où, devant quelques journalistes, s’affrontaient des dirigeants d’associations antinucléaires et des responsables de la production énergétique, j’ai moi- même entendu un des premiers - et non des moindres - affirmer avec assurance : « Nous sommes les conseillers du président Carter. » Candide présomption ! Les affaires américaines ne sont pas simples, mais on en discerne quelques éléments-clés. Les États-Unis ont encore beaucoup de pétrole, bien qu’il ne suffise plus à leur consommation effrénée. Mais ils ont du charbon, à eux seuls, pour plusieurs siècles de consommation mondiale. Si l’exploitation en avait été presque arrêtée, c’est parce qu’il revenait plus cher que les hydrocarbures. C’est le contraire désormais. Les trois pays industriels d’Europe occidentale - France, Italie, Allemagne fédérale - n’ont pratiquement ni pétrole ni charbon. S’ils ne trouvent pas le moyen de satisfaire par eux-mêmes au moins une bonne part de leurs besoins en énergie, ils tomberont, davantage encore, dans la dépendance entière à l’égard des États-Unis, fournisseurs de charbon. Ou si l’on imagine de nouvelle constellations géopolitiques, dans la dépendance de l’URSS, ou encore - qui sait ? - de la Chine, laquelle commence à découvrir son pétrole. Qui veut penser clair prévoit sans peine ce qu’une telle situation développerait comme conséquences sur notre niveau de vie, sur les libertés individuelles, sur le progrès social, sur le contexte culturel.

Dans un ouvrage qui vient de paraître - L’Orange nucléaire et la pomme solaire (Laffont, éd.) - un excellent spécialiste des problèmes de l’énergie, Michel Grenon, soutient que l’humanité n’aura pas avant très longtemps à faire face à une disette d’énergie, car les réserves prouvées et les ressources probables, en charbon et en hydrocarbures, sont bien plus importantes qu’on n’a dit. Elles seraient amplement suffisantes, en tout cas, pour nous permettre d’attendre que l’exploitation de l’énergie solaire soit passée au stade industriel. Michel Grenon ne propose pas, pour autant, qu’on renonce à l’électronucléaire, mais il estime que des programmes trop hâtifs, dans ce domaine, présentent plus d’inconvénients que d’avantages.

A supposer - ce dont d’autres spécialistes sont moins assurés - qu’à l’échelle planétaire il y ait encore à découvrir d’immenses ressources de charbon, de pétrole et de gaz, la dimension politique du problème, mentionnée plus haut, demeure inchangée pour un pays comme le nôtre. Le gouvernement mondial n’est pas pour demain. Il est au moins aventureux de parier que le miracle pétrolier de la mer du Nord, qui sauve la Grande-Bretagne in extremis, se renouvellera pour la France, au large de la Bretagne (où les sondages en mer d’Iroise n’ont rien donné jusqu’ici) ou de la côte d’Azur.

Notons en passant qu’en point de vue écologique, la combustion du charbon et des hydrocarbures engendre une nuisance non pas hypothétique comme d’autres, mais déjà réelle et pratiquement irréversible : l’augmentation de la teneur de l’atmosphère en gaz carbonique. Elle va s’accélérant depuis le début de la révolution industrielle au siècle dernier, et certains redoutent qu’il en résulte de sérieux bouleversements du climat terrestre. Seul, le recours à des sources d’énergie autres que la combustion de composés du carbone peut arrêter ce processus.

Le Soleil ? C’est peut-être la grande ressource des prochains siècles. Éternelle et non polluante. Pour l’instant, dans les limbes des expérimentations ponctuelles et des recherches de laboratoire en vue de produire des photopiles d’un coût accessible. A l’échelle industrielle, elle n’interviendra pas avant quelques décennies.

Le vent, la géothermie, les marées, les vagues ? Appoint non négligeable, mais marginal.

Alors, le nucléaire ?

C’est la seule énergie nouvelle vraiment offerte « ici et maintenant ». Ce n’est pas la grande solution de l’avenir, du moins avec les actuels réacteurs à eau légère. Dans le combustible enrichi dont on les charge, ils ne consomment pratiquement que l’isotope 235, qui ne constitue même pas !a centième de l’uranium naturel. Le reste n’est que cendre inutile, à part la petite quantité de plutonium engendré dans le réacteur, et qu’on peut récupérer à condition de retraiter le combustible irradié. Or les réserves utilisables de minerai d’uranium ne sont pas illimitées. Avec les programmes actuels de développement, elles seront épuisées avant le milieu du prochain siècle. A moins que...

A moins qu’aux réacteurs à eau légère succèdent les surrégénérateurs. Avec eux l’uranium 238 devient matériau fertile qui est transformé en plutonium, lequel à son tour alimentera d’autres réacteurs. Du coup la durée des réserves d’uranium naturel est multipliée par un facteur proche de 100. Or c’est sur ce type de réacteurs - à neutrons rapides et sodium fondu - que la contestation antinucléaire manifeste la plus forte crispation.

Je ne reviendrai pas sur les problèmes de sûreté, qui ont donné lieu à tant de spéculations apocalyptiques sur les incidents survenus dans les prototypes. Mais un autre argument est avancé, dont les Américains ont fait grand usage pour tenter - en vain - de retenir les autres pays dans la voie du développement des surrégénérateurs. Ces réacteurs produiront du plutonium, beaucoup de plutonium. Or le plutonium est le meilleur matériau pour l’arme nucléaire. Donc les surrégénérateurs augmenteront le risque d’une guerre nucléaire. C.q.f.d.

Le raisonnement peut troubler. Il ne vaut rien, ou presque.

C’est vrai que les surrégénérateurs produisent du plutonium. Les autres réacteurs industriels aussi, du reste, quoique en moindre quantité, dans leur combustible irradié.

Mais les militaires n’ont pas besoin de ce plutonium là pour fabriquer les armes de destruction massive. La preuve, c’est qu’ils en produisent beaucoup, et les entreposent. Ils ont déjà amassé de quoi désertifier une bonne partie de la planète et supprimer en quelques minutes plusieurs centaines de millions d’êtres humains. La production des surrégénérateurs leur apporterait quelques facilités supplémentaires de ravitaillement à bon marché. Mais on s’illusionne en imaginant qu’ils ne pourraient s’en passer : les demandes de crédits d’armement essuient moins de refus que celles de l’éducation nationale ou de la santé publique. Les premiers grands réacteurs construits en France ont été les piles plutonigènes destinées à satisfaire les besoins militaires ; c’est pour eux que fonctionne en priorité notre usine d’enrichissement de l’uranium. Comme l’a dit un spécialiste, l’« atome civil » n’est à l’échelle mondiale que la partie visible de l’iceberg nucléaire.

La vraie menace nucléaire n’est pas dans un accident problématique ou dans les déchets des centrales, mais dans les arsenaux où s’apprête le suicide collectif. Sera-t-elle conjurée ? Là encore on est en face d’un problème politique, ou plutôt d’un système complexe de problèmes politiques, qu’on n’affronte pas efficacement en se complaisant dans les nuées de l’irrationnel. Ce n’est pas ici le lieu d’en traiter. Contentons-nous de rappeler que parmi les causes qui peuvent concourir à une nouvelle déflagration mondiale figurent assurément, d’une part la compétition sauvage pour les sources d’approvisionnement en matériaux énergétiques, d’autre part le déséquilibre croissant entre les nations industrielles et celles qui s’enfoncent dans la misère et la famine. Il n’est pas permis d’envisager l’avenir énergétique sans prendre ces faits en considération. Les croisades antinucléaires les ignorent.

Un dernier mot à propos des surrégénérateurs, Si la raison l’emporte, si l’humanité renonce à la guerre, à tout le moins aux armes nucléaires, que fera-t-on de tout le plutonium stocké ? La seule solution envisageable est de le « brûler » dans les réacteurs à neutrons rapides, en leur ôtant l’enveloppe d’uranium naturel qui leur permet de « surrégénérer » à nouveau du plutonium. Cette technique servirait aussi à éliminer de la biosphère le plutonium créé par les centrales, le jour où une autre technologie - solaire ou énergie de fusion - prendrait le relais des réacteurs à fission de noyaux lourds. Si l’on fait de la futurologie, un peu de prudence avant de crier haro sur les surrégénérateurs !

Ces quelques réflexions n’épuisent pas, bien sûr, les problèmes posés par l’électricité d’origine nucléaire. Elles ne visent pas davantage à la défendre inconditionnellement, mais à mettre en garde contre les campagnes passionnelles, et à leur préférer le sang-froid et l’information.

La panne de courant qui a paralysé la quasi totalité du territoire français le 19 décembre dernier a suscité des commentaires témoignant d’un beau parti-pris, aussi bien parfois chez les partisans du programme électronucléaire que parmi les écologistes.

Les premiers ont affirmé que le retard pris dans la construction des centrales nucléaires était la seule cause de cet incident historique, et bien entendu ils en ont reporté toute la responsabilité sur l’agitation antinucléaire. Cette présentation des faits ne correspond pas à la réalité.

La bête noire : EDF

Il faut d’abord savoir que la panne massive de décembre 1978 n’était nullement imprévue. Elle avait manqué se produire un an plus tôt, et n’avait été évitée que d’extrême justesse. Le 30 novembre 1977, à dix heures du matin, la puissance totale appelée atteignit 37000 mégawatts, ce qui était très proche de la capacité maxima du réseau. Pour rester en deçà de cette ligne rouge sans pour autant opérer de délestages, on se résolut à abaisser la tension de 5 p. cent. Seuls les usagers qui possèdent des instruments de mesure ont pu s’apercevoir que de dix heure à midi, ils recevaient du courant sur environ 210 volts au lieu de 220.

C’était la première fois qu’un tel incident se produisait. Pour les techniciens, c’était la sonnette d’alarme. Elle leur rappelait ce qu’ils savent depuis longtemps. EDF n’a plus de marge de sécurité entre la puissance installée et la puissance appelée aux heures de pointe. Il suffit que cette dernière s’élève à l’improviste un peu au-dessus des prévisions (par exemple en raison d’un "coup de froid") ou que des travaux d’entretien aient immobilisé une ou plusieurs centrales pour que surgissent des problèmes qui doivent parfois être tranchés en quelques secondes, soit automatiquement, soit sur décision humaine.

Le lendemain 1er décembre 1977 était jour de grève interprofessionnelle. Entraînant une baisse de la consommation industrielle, l’arrêt de travail ne devait pas susciter de difficultés sérieuses pour la distribution de l’électricité. Mais, par égard pour les usagers domestiques, le courant fut rétabli de midi à 14 h 30, et il se trouva qu’au début de l’après-midi la production baissa plus vite que la consommation. De la fréquence normale des réseaux européens, 50 Hz (hertz, ou périodes par seconde) il glissa rapidement jusqu’à 47,8 Hz. D’où quelques secondes d’inquiétante instabilité sur le réseau national. Les responsables syndicaux demandèrent aux grévistes de remonter un peu la production, et l’alerte fut levée.

Pour comprendre cet incident, qui ne fut pas davantage perçu du public, il faut se rappeler qu’en cas de grève, la production et la consommation ne sont pas complètement arrêtées. On continue d’alimenter certains réseaux de sécurité : hôpitaux, industries entretenant des fours, etc. Mais on invite les industriels à ne pas utiliser l’énergie à d’autres fins, les avertissant que s’ils appellent trop de puissance, on leur coupera le courant. S’ils sont trop nombreux à tenter simultanément de tourner l’interdiction, cela peut contribuer à des incidents comme celui du 1er décembre.

Pour comprendre maintenant ceux du lendemain 2 décembre - cette fois perçus par les usagers - ouvrons une parenthèse. En cas de grève, la direction d’EDF pourrait être tentée d’utiliser le courant importé de l’étranger [2 500 à 2 700 mégawatts en régime de pointe) pour réduire l’incidence des arrêts de travail. Aussi est-elle avertie que si elle refusait de déconnecter les liaisons internationales, le personnel ne commencerait à opérer les délestages rendus nécessaires par la baisse de la production que lorsque le déséquilibre entre production et consommation aurait fait glisser la fréquence jusqu’à 49,3 Hz, obligeant le réseau français à s’isoler. Après quoi seulement il s’efforcerait d’équilibrer la production réduite avec les exigences du réseau de sécurité.

Le 2 décembre 1977 devait commencer une série d’arrêts de travail touchant chaque jour, le matin, une région différente. Le réseau français étant interconnecté, serait affecté dans son ensemble : la production baisserait, dans tout le pays, une heure par jour, de 9 à 10 h. Encore incertaine du tour que prendrait la grève, EDF isola le réseau français, en une seule fois, à 6 h 30, heure où les échanges internationaux étaient pratiquement nuls. Il arriva qu’à 7 heures - donc deux heures avant la grève - la demande s’élevant normalement, la production fut incapable d’y faire face. Dans un certain climat d’affolement, il fallut pratiquer des coupures bien avant l’heure prévue, dès 7 h 20. D’où surprise chez les usagers. Les jours suivants, une entente intervint entre les syndicats et la direction. Les premiers acceptèrent de reporter le début de leur mouvement à 9 h 30. La seconde isola le réseau français progressivement sur une durée de deux heures, et demanda aux industriels de réduire eux aussi leur consommation progressivement. Moyennant quoi il n’y eut pas d’incident, et le courant ne fut coupé qu’aux heures annoncées d’avance.

A cette époque, j’écrivis, dans la revue Options : « Au-delà de ce conflit, les journées de décembre devraient attirer l’attention sur une réalité technique d’intérêt national : notre production d’énergie électrique est à la veille de ne plus pouvoir répondre à la demande. Les prochains hivers connaîtront des jours critiques.

Cette prédiction - que je n’étais certes pas seul à formuler à l’époque - s’est réalisée une première fois le 19 décembre 1978. Il est à craindre que ce ne soit pas la dernière. Reste que ce jour-là l’incident a pris des proportions que normalement il n’aurait pas dû prendre. Lorsque, par suite d’une élévation soudaine de la puissance appelée, ou pour toute autre raison, une situation critique se manifeste en une région du réseau national, celle-ci devrait être automatiquement déconnectée du réseau national, et le délestage limité à la (éventuellement aux) régions concernées. Ce mécanisme n’a pas joué le « matin noir » du 19 décembre. Pourquoi ? Les déclarations qu’on a entendues et les explications publiées ne répondent pas clairement à la question. Une commission d’enquête a été désignée. Espérons que ses conclusions ne resteront pas confidentielles, et que les dispositions techniques appropriées seront prises pour que dans une conjoncture semblable le pays entier ne soit pas à nouveau privé d’énergie.

Que cette conjoncture soit appelée à se reproduire, on n’en peut douter. Le déséquilibre entre la puissance appelée et la capacité de production d’EDF n’exigera plus pour se manifester des circonstances exceptionnelles. Il apparaîtra de plus en plus souvent, aux heures de forte consommation, et il exigera, au minimum, des délestages régionaux ou locaux de plus en plus fréquents. Selon les prévisions d’EDF (que certains techniciens jugent trop optimistes) le déficit en puissance garantie, c’est-à-dire le décalage entre la puissance de production maxima et les pointes prévisibles de puissance appelée, atteindra 1800 MW (mégawatts, ou millions de watts) de 1979/80 à 1982/83 ; 3000 MW en 1983/84 ; 3500 MW en 1984/85 ; et 4000 MW en 1985/86.

Comment en est-on arrivé là ? Et quelles sont, dans cet état de choses, les implications du programme électronucléaire ?

Il est certain que si la réalisation de ce programme n’avait pas pris plusieurs années de retard, il n’existerait pas de déficit de puissance garantie. Il n’y aurait pas eu d’incidents au cours des hivers 77/78 et 78/79, et l’on n’aurait pas à en attendre de nouveaux pour les prochains hivers à venir. Par exemple, les tranches 2 et 3 de la centrale de Bugey, de 925 MW chacune, qui devaient respectivement entrer en service en 1976 et 1977, n’ont été couplées au réseau qu’en 1978. Mais attribuer ce retard à l’action des écologistes est une explication simplette, et qui relève de la propagande (ou de la contre-propagande) plutôt que de la bonne foi. Les campagnes antinucléaires ont sans doute joué indirectement dans ce sens. Le climat de défiance qu’elles ont engendré n’a peut-être pas été étranger au fait que les services de sûreté nucléaire ont imposé à EDF des modifications en cours de travaux. Mais les causes principales sont ailleurs.

Entre le moment où la décision est prise de construire une nouvelle centrale et le moment où elle est couplée au réseau, il s’écoule normalement une dizaine d’années. La première moitié de ce délai est occupée par les études, les recherches et les demandes d’autorisations, la seconde par la construction proprement dite. D’où la nécessité de choix arrêtés longtemps à l’avance et impliquant des paris sur l’évolution de la technologie. des besoins en énergie et du contexte économico-politique mondial. Des événements comme la hausse du prix du pétrole après la guerre du Kippour (qui n’en fut d’ailleurs que le prétexte) ou le ralentissement de l’expansion incitent à des révisions dont les effets ne se manifesteront qu’à terme... à un moment où la situation se sera peut-être à nouveau modifiée.

Après l’abandon de la filière française à uranium naturel, graphite et gaz, plusieurs années se sont écoulées pendant lesquelles les investissements ont été totalement arrêtés. Ils n’ont repris qu’en 1970, lorsque fut définitivement adoptée la filière américaine à uranium enrichi et eau ordinaire. Au début de 1973, la commission PEON (organisme consultatif pour la Production d’Électricité d’Origine Nucléaire) proposa un programme de 13000 MW en cinq ans. La crise du pétrole, à l’automne de la même année, incita le gouvernement à des prévisions encore plus amples. Mais en avril 1976, le ralentissement de la croissance conduisit à un coup de frein ; deux commandes passées en 1973 furent annulées. En juin-juillet 1978, coup de barre en sens contraire : le gouvernement réaffirme le programme nucléaire comme priorité nationale et autorise EDF à mettre en chantier 10000 MW pour 1978-79, avec des centrales de 1300 MW.

A ces vicissitudes des programmes en cours s’ajoutent diverses causes de ralentissement dans leur exécution : modifications en cours de travaux, déjà mentionnés, allongement des procédures d’obtention des sites (ici les pressions « écologistes » ont pu jouer), décalage des ordres pour des raisons financières (les coûts des centrales dépassant toujours les prévisions).

Si l’agitation antinucléaire n’a eu par elle-même qu’un impact réduit sur !es programmes et sur leur rythme d’exécution, elle s’est montrée un peu plus efficace dans un domaine auquel le public ne prête pas assez d’attention : celui de la distribution de l’énergie. Pour évacuer la production des centrales de grande puissance, le réseau existant est insuffisant. Il peut ainsi arriver qu’une centrale ne puisse fonctionner à son maximum de puissance, au moment où on en aurait bien besoin, simplement parce que les lignes à haute tension existantes ne peuvent pas écouler toute cette puissance. Ou bien, si on les surcharge, on risque l’incident, plus ou moins grave.

La construction des lignes à haute tension soulève des oppositions locales. Chacun préfère voir poser les pylônes chez le voisin plutôt que chez lui. Un projet de ligne devant alimenter le nord de la région parisienne avec la production de la centrale thermique de Porcheville, dans les Yvelines, est en suspens depuis plusieurs années. Les députés respectifs des régions intéressées mettent les bâtons dans les roues. Le courant fait donc le tour de Paris par le sud et par l’est avec toutes les pertes que cela entraîne. Une autre ligne est retardée parce que les « défenseurs de l’environnement » ont persuadé les viticulteurs que la proximité des kilovolts nuirait à la qualité du beaujolais (ce qui est proprement stupide). Du coup on ne sait pas s’il sera possible d’évacuer toute l’énergie des quatre tranches de la centrale de Bugey, lorsque la dernière entrera en service.

Revenons aux problèmes de production.